| |

Premessa.

L’enciclica Dilexit nos (DN)[1], che papa Francesco ci ha offerto da poco, unica nel suo genere, perlomeno all’interno del suo magistero, affronta questioni profondamente spirituali, parlandone in termini spirituali: se ne può giudicare solo per mezzo dello Spirito, e l’uomo non avvezzo a questo tipo di esperienza, ovvero chiuso al trascendente, non potrà inevitabilmente nemmeno comprendere il linguaggio con il quale viene espressa[2]. Questa enciclica non solo è una riflessione teologica ma, più ancora, una contemplazione «del mistero nascosto da secoli» (Col 1,26). Così appare estremamente riduttivo riassumerla nelle formule, pure presenti nel testo, di voler ridare un cuore a un mondo senza cuore, così come è vero che, anche se si parla, in singole espressioni, di violenza sulle donne o di algoritmi, non si può affermare che essa verta su questi temi. Veramente, come si dice, quidquid recipitur, ad modum recipientis recipitur.

D’altra parte, è notevole che il Pontefice stesso dichiari che «ciò che questo documento esprime ci permette di scoprire che quanto è scritto nelle Encicliche sociali Laudato si’ e Fratelli tutti non è estraneo al nostro incontro con l’amore di Gesù Cristo, perché, abbeverandoci a questo amore, diventiamo capaci di tessere legami fraterni, di riconoscere la dignità di ogni essere umano e di prenderci cura insieme della nostra casa comune» (DN 217).

Questa enciclica appare dunque come il centro, appunto il cuore, dal quale si dipartono tutte le altre riflessioni che il Papa ha proposto finora alla Chiesa e al mondo, anche quelle più «orizzontali»: in questo senso, non appare fuori luogo considerarla quasi un canone ermeneutico per un’interpretazione autentica del loro contesto. Naturalmente per molti questo linguaggio e questa prospettiva possono essere insoliti e di difficile comprensione: i giornali e i social hanno in generale fatto fatica a esprimerla nel linguaggio al quale troppi sono abituati, non coesteso a questo tipo di esperienza interiore. Per comprenderla rettamente, abbiamo dunque bisogno di una sorta di purificazione interiore, una rigenerazione spirituale, per capire le profondità delle Scritture e delle testimonianze dei santi, alle quali essa ci dischiude. Questa enciclica, infatti, ci apre alla dimensione orante e trascendente della vita cristiana, come di fatto sgorga da essa, come vedremo. Verrebbe da dire, mutuando un’espressione della Scrittura: «Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese» (Ap 2,11). Chi avrà tali orecchi?

«Vox clamantis in deserto»

Indubbiamente un’enciclica «sull’amore umano e divino del Cuore di Gesù Cristo»[3] rappresenta, all’inizio di questo terzo millennio, un qualcosa di inatteso e probabilmente anche, dal punto di vista evangelico, scandaloso per molti, sia fuori dalla Chiesa sia nella Chiesa stessa. Sebbene i papi, nei loro insegnamenti, abbiano sempre parlato di Gesù Cristo, uno specifico documento sul suo Sacro Cuore – questa particolare prospettiva dalla quale contemplare l’intero mistero di Dio in lui rivelato – non vedeva la luce dal 6 febbraio 1965, quando san Paolo VI pubblicò la sua lettera apostolica Investigabiles divitias Christi.

Senza dubbio i papi ne hanno parlato anche dopo – in particolare san Giovanni Paolo II in una serie di catechesi del mercoledì, come pure Benedetto XVI, ripresi del resto da papa Francesco –, ma mai, in tempi più recenti, in un’enciclica, ossia in un documento rilevante del loro insegnamento. In questo senso, ci troviamo di fronte a un insegnamento inaspettato, nella sua compiutezza e autorità. Come abbiamo già osservato in questa rivista[4], dopo la grande riflessione ecclesiale che è scaturita dal Concilio Vaticano II e nelle non poche incertezze e scossoni che hanno accompagnato la nostra vita più recente si ha l’impressione che la devozione al Cuore di Cristo non occupi più, di fatto, quel posto centrale che ha avuto fino agli anni Cinquanta del secolo scorso. Del resto, è significativa un’affermazione di papa Francesco: «Chiedo, quindi, che nessuno si faccia beffe delle espressioni di fervore credente del santo popolo fedele di Dio [… rispetto ai] freddi, distanti, calcolati e minimi atti d’amore di cui siamo capaci noi che pretendiamo di possedere una fede più riflessiva, coltivata e matura» (DN 160). Intelligenti pauca, verrebbe da dire.

Lo stesso documento papale osserva che trattare questo argomento non è «mero romanticismo religioso» (DN 46), un risuscitare una sensibilità passata, ma significa attingere davvero a quel centro unificatore dell’intera esistenza credente e, al tempo stesso, di tutta la persona di Gesù Cristo: così «il Sacro Cuore è una sintesi del Vangelo» (DN 83). Questa devozione ebbe notevole impulso nel Seicento, a opera di santa Margherita Maria Alacoque e di san Claudio de La Colombière, proprio in un contesto segnato dal giansenismo, e così anche oggi costituisce un vero rimedio di fronte ai moderni giansenismi, ossia alle spiritualità disincarnate.

Papa Francesco allude esplicitamente a «varie forme di religiosità senza riferimento a un rapporto personale con un Dio d’amore, che sono nuove manifestazioni di una “spiritualità senza carne”» (DN 87). Tali difettose esperienze religiose possono rivelarsi anche in un mondo, in «una società sempre più dominata dal narcisismo e dall’autoreferenzialità» (DN 17), e quindi anche in una Chiesa fatta «di comunità e pastori concentrati solo su attività esterne, riforme strutturali prive di Vangelo, organizzazioni ossessive, progetti mondani, riflessioni secolarizzate» (DN 88). Ecco perché, prosegue il Pontefice, «queste malattie tanto attuali […] mi spingono a proporre a tutta la Chiesa un nuovo approfondimento sull’amore di Cristo rappresentato nel suo santo Cuore. Lì possiamo trovare tutto il Vangelo, lì è sintetizzata la verità che crediamo, lì vi è ciò che adoriamo e cerchiamo nella fede, ciò di cui abbiamo più bisogno» (ivi).

Sono parole molto forti, molto impegnative per chi le pronuncia e per noi, che ne siamo i destinatari. Si tratta davvero di parole alle quali forse nemmeno la predicazione consueta ci aveva più abituati, ormai da molti anni. Possiamo forse riferire al Papa stesso, a questa sua accorata enciclica, ciò che egli stesso afferma delle sante donne che nel Medioevo contemplarono il Cuore di Cristo: «Potremmo forse pensare che sia un annuncio per i nostri tempi, un richiamo a riconoscere quanto questo mondo sia diventato “vecchio”, bisognoso di percepire il messaggio sempre nuovo dell’amore di Cristo?» (DN 110)[5].

«Caro cardo salutis»

Forse l’aspetto che ha sempre più disorientato o scandalizzato i benpensanti, anche religiosi, è che «l’immagine del cuore ci parla di carne umana, di terra, e perciò ci parla anche di Dio» (DN 58; sottolineatura nostra). Dio non si manifesta in un’idea, come piacerebbe a molti intellettuali, in un complesso di verità astratte da discutere magari in un’accademia teologica, o in un salotto, ma in un Uomo, che manifesta in sé l’infinità di Dio: «Chi ha visto me, ha visto il Padre» (Gv 14,9), dice Gesù. In questo senso il Pontefice, nel primo capitolo della sua enciclica – che possiamo certamente ritenere non solo una riflessione ma, più profondamente, una contemplazione –, ci invita a considerare i gesti di Gesù, il suo agire, la fisicità del suo tocco, del suo sguardo, della sua umanità, descritta nel Vangelo nei suoi incontri con i vari personaggi, con i quali siamo invitati a identificarci. E non soltanto i suoi gesti, ma anche le sue parole: gesti e parole infatti dicono il cuore di un uomo e, dunque, quello del Salvatore stesso. Ne mostrano l’intimo sentire, la profonda percezione della realtà, con i quali egli si rapportò agli uomini e a Dio: «un amore appassionato, che soffre per noi, si commuove, si lamenta, e arriva fino alle lacrime» (DN 44).

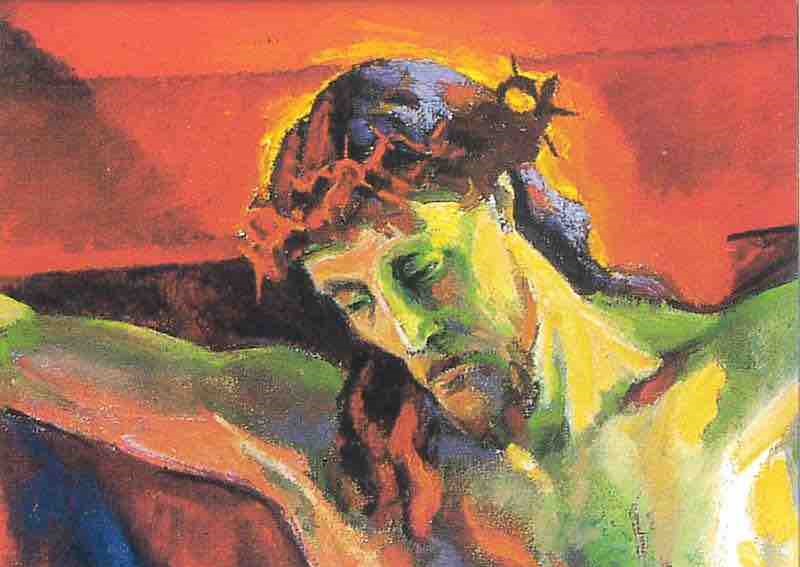

Parole, gesti e sentimenti sono espressione e scaturigine prima del Cuore di Gesù, ne costituiscono come delle schegge: li contempliamo uno a uno, e poi li mettiamo insieme, ed ecco apparire di fronte a noi quel meraviglioso mosaico che compone il Cuore di Gesù. E non finiremo mai di riflettere su questo continuo passaggio dai particolari all’unità, e dall’unità ai particolari. Così Maria guardava con il cuore, unificando ciò che vedeva e contemplava, rappresentandolo in sé stessa e conservandolo per ricordare (cfr DN 19). Quando poi non potrà più dire o fare nulla, cioè nell’immobilità della croce, il Cuore di Cristo diverrà ancora più eloquente: «Tutto questo, ad uno sguardo superficiale, può sembrare mero romanticismo religioso. Tuttavia, è la cosa più seria e decisiva. Trova la sua massima espressione in Cristo inchiodato ad una croce. È la parola d’amore più eloquente. Non è un guscio vuoto, non è puro sentimento, non è un’evasione spirituale. È amore» (DN 46).

L’immagine del Cuore di Cristo

Per questo il Papa richiama alla necessità che «questo cuore faccia parte di un’immagine di Gesù Cristo» (DN 54). Infatti il cuore, posto anche fisicamente al centro del corpo, riassume in sé tutto quello che Cristo fece e disse nel suo corpo. Dal cuore partono i gesti delle sue mani, il suo volto, la sua voce, i suoi passi, il suo tratto. Infatti, «il cuore ha il pregio di essere percepito non come un organo separato, ma come un intimo centro unificatore e, allo stesso tempo, come espressione della totalità della persona, cosa che non succede con altri organi del corpo umano. […] L’immagine del cuore deve metterci in relazione con la totalità di Gesù Cristo nel suo centro unificatore e, contemporaneamente, da quel centro unificatore, deve orientarci a contemplare Cristo in tutta la bellezza e la ricchezza della sua umanità e della sua divinità» (DN 55).

Il simbolismo del cuore non può essere compreso da una prospettiva puramente descrittiva, come quella delle scienze. L’anatomia non ci dice il mistero: questo si apre a noi nel linguaggio simbolico e metaforico che è proprio della poesia, della letteratura e della religione. Esso infatti è più ricco, e non più povero, di quello descrittivo, perché si apre a una gamma di allusioni, di immagini che si rinviano reciprocamente, in una ricchezza di significati che si dilata all’estremo: questo approccio privilegia il sentire e il gustare le verità piuttosto che il volerle dominare. Così, «lì dove il filosofo si ferma col suo pensiero, il cuore credente ama, adora, chiede perdono e si offre di servire nel luogo che il Signore gli dà da scegliere per seguirlo. Allora capisce di essere il “tu” di Dio e che può essere un “sé” perché Dio è un “tu” per lui» (DN 25). Questa è una vera «scuola degli affetti», che ha una lunghissima tradizione: da sant’Agostino al sant’Ignazio degli Esercizi spirituali, per proseguire fino ai nostri giorni.

In questo senso, l’immagine del Cuore di Cristo raccoglie e fonde in sé altre immagini che nel corso dei secoli il popolo santo di Dio ha utilizzato, per restare ancorato a quella fisicità di cui è fatta la nostra vita e di cui essa ha bisogno per non rimanere astratta. Vale la pena riportare un passo di Olegario González de Cardedal, citato dal Pontefice: «La Via Crucis, la devozione alle sue piaghe, la spiritualità del prezioso sangue, la devozione al cuore di Gesù, le pratiche eucaristiche […]. Tutto ciò ha colmato le lacune della teologia alimentando l’immaginazione e il cuore, l’amore e la tenerezza per Cristo, la speranza e la memoria, il desiderio e la nostalgia. La ragione e la logica hanno preso altre strade» (DN 63).

Devozione cristologica e trinitaria

Così comprendiamo che la devozione al Cuore di Cristo ci conduce al centro unificatore stesso della redenzione, la persona umana e divina di Gesù, pienezza dalla quale noi tutti abbiamo ricevuto. La divinità e l’umanità del Verbo incarnato coesistono nell’unità dell’unica Persona del Figlio. Riprendendo l’insegnamento di Pio XII, che ha scritto la grande enciclica sul Cuore di Cristo Haurietis Aquas, papa Francesco ricorda che «alla luce […] della fede, per la quale crediamo che nella Persona di Cristo esiste il connubio tra la natura umana e la divina, la nostra mente è resa idonea a concepire gli strettissimi vincoli che esistono tra l’amore sensibile del cuore fisico di Gesù e il suo duplice amore spirituale, l’umano e il divino» (DN 66). In lui troviamo «l’infinito nel finito» (DN 67), continua il Pontefice, riprendendo un’espressione di Benedetto XVI. E questo conduce al vero e perfetto culto latreutico del Salvatore, perché «è un insegnamento costante e definitivo della Chiesa che la nostra adorazione alla sua Persona è unica e abbraccia inseparabilmente sia la sua natura divina che la sua natura umana. Fin dai tempi antichi la Chiesa insegna che dobbiamo “adorare un solo e medesimo Cristo, Figlio di Dio e dell’uomo, in due nature inseparabili e indivise”. E questo “con un’unica adorazione […], perché il Verbo si è fatto carne”. In nessun modo Cristo è “adorato in due nature, da cui si deducono due adorazioni”, ma “il Verbo di Dio incarnato con la propria carne è adorato con una sola adorazione”» (DN 68).

Podcast | SIRIA. «LA SITUAZIONE ECONOMICA È CATASTROFICA»

Le incognite sul futuro di milioni di rifugiati, le città devastate da anni di guerra e una pace ancora fragile. A raccontarci da Damasco come sta vivendo questo momento di incertezza la popolazione siriana è p. Vincent de Beaucoudrey S.I., direttore del Jesuit Refugee Service in Siria.

Quindi il culto al Cuore di Cristo non è un optional, non è un «di più» o una «ciliegina sulla torta», come si dice per indicare qualcosa che è bello che ci sia, ma che in fondo potrebbe non esserci: piuttosto è la forma propria che assume, nutrendosi dalla Scrittura e dal Sacramento, il vero culto del Salvatore, mediato da questo simbolo straordinariamente espressivo, che senza dubbio ha una sua storia e che certamente va, per così dire, «decriptato», proprio come papa Francesco ci aiuta a fare. In altri termini, l’esperienza del Cristo vivente, che ci offre il suo fianco trafitto, ci conduce all’essenza stessa del Vangelo. Da lì, riandando indietro, vediamo nei racconti evangelici tutta la lunghezza, l’altezza, l’ampiezza e la profondità di ciò che viene contemplato. Per di più, lo viviamo sulla nostra pelle, in un «a tu per tu» che è l’essenza stessa della vita spirituale. La devozione al Cuore di Cristo di fatto è stata, ed è ancora, vettore di tale formidabile esperienza. Infatti, «nel Cuore trafitto di Cristo si concentrano, scritte nella carne, tutte le espressioni d’amore della Scrittura» (DN 101). «Il Vangelo […] non è solo da riflettere o da ricordare, ma da vivere […], e questo vale soprattutto per il mistero della morte e risurrezione di Cristo. [… In questa esperienza credente] si fondono l’unione con Cristo sofferente e al tempo stesso la forza, la consolazione e l’amicizia che godiamo con il Risorto» (DN 156).

Tutto questo non si esaurisce in sé stesso: l’intera missione di Cristo è rivelare il Padre e condurci a lui. «Egli vuole condurci al Padre. Ecco perché la predicazione della Chiesa, fin dall’inizio, non ci fa fermare a Gesù Cristo, ma ci conduce al Padre. È Lui che alla fine, come pienezza originaria, dev’essere glorificato» (DN 70). Inoltre, il Figlio vuole renderci, per mezzo dello Spirito Santo, partecipi della sua vita, perché anche noi possiamo dire, con Paolo: «Non vivo più io, ma Cristo vive in me» (Gal 2,20). E così il culto cristiano, come del resto tutta la rivelazione, ci conduce al Padre, per mezzo del Figlio, nella grazia dello Spirito: tutto procede dal Dio trino, e a lui ritorna.

In questo modo lo Spirito viene effuso in noi, sgorgando come acqua viva dal fianco trafitto di Cristo, per condurci al Padre, per farci figli nel Figlio, per compiere l’opera della redenzione, per restaurare cioè la creatura decaduta, donandole la piena immagine e somiglianza con il nuovo Adamo. L’azione dello Spirito Santo nel cuore umano di Cristo provoca incessantemente, in lui come in noi, questa attrazione verso il Padre, unendoci al suo sentire, alle sue scelte, alla sua vita e alla sua morte, rendendoci partecipi della medesima relazione che il Figlio ha con il Padre (cfr DN 76).

Papa Francesco corrobora tutta la sua argomentazione con continue affermazioni scritturistiche, richiamando i Padri della Chiesa, l’insegnamento dei Papi precedenti – da lui riaffermato, ripreso e quasi rilanciato, ribadendone la verità e l’opportunità –, e anche la testimonianza dei Santi, e in generale l’esperienza vissuta dalla Chiesa: ecco perché «non si può dire che questo culto “debba la sua origine a rivelazioni private”» (DN 83), ma con esso invece ci collochiamo proprio al centro dell’esperienza credente, della fede autentica. Perciò «l’esperienza spirituale personale e l’impegno comunitario e missionario» (DN 91) sono i due aspetti fondamentali che oggi la devozione al Sacro Cuore deve tenere uniti. Senza questa sinergia, la vita cristiana diventerebbe sterile e infeconda, astratta e cerebrale, amputata del suo costitutivo collegamento con la vita stessa.

Prospettive ecclesiali, apostoliche e missionarie

Nel quarto capitolo dell’enciclica il Pontefice presenta i grandi testimoni dell’amore umano e divino del Cuore di Cristo: innanzitutto i Padri della Chiesa, i santi martiri, sant’Agostino, che «ha aperto la strada alla devozione al Sacro Cuore come luogo di incontro personale con il Signore» (DN 103), i mistici e mistiche medievali. La riflessione del Papa si rivolge poi ai grandi testimoni di questa spiritualità nel mondo moderno: san Giovanni Eudes, san Francesco di Sales, i «classici» santa Margherita Maria Alacoque e san Claudio de La Colombière, san Vincenzo de’ Paoli, fino a san Charles de Foucauld e santa Teresa di Gesù Bambino, santa Faustina Kowalska, san Pio da Pietrelcina, santa Teresa di Calcutta e san Giovanni Paolo II. Viene indicata esplicitamente la forte risonanza che tale devozione ebbe nella Compagnia di Gesù, citando padre Arrupe, il quale nel 1972 affermò: «Voglio dire alla Compagnia qualcosa che ritengo di non dover tacere. Fin dal mio noviziato, sono stato sempre convinto che quella che chiamiamo “Devozione al Sacro Cuore” racchiuda un’espressione simbolica del nucleo più profondo dello spirito ignaziano, e una straordinaria efficacia – ultra quam speraverint – tanto per la perfezione propria come per la fecondità apostolica. La stessa convinzione conservo ancora. […] In questa devozione trovo una delle sorgenti più intime della mia vita interiore» (DN 146)[6].

Davvero da tale lunga corrente di vita interiore è sgorgata un’imponente «opera evangelizzatrice ed educativa di numerose congregazioni religiose femminili e maschili che sono state segnate fin dalle loro origini da questa esperienza spirituale» (DN 150). Questa devozione, infatti, è per eccellenza la devozione della consolazione. Qui si apre un immenso capitolo della dottrina spirituale, a cui possiamo solo brevemente accennare. Il desiderio interiore di dare consolazione a Cristo stesso, «desiderio che spesso affiora nel cuore del credente innamorato quando contempla il mistero della Passione di Cristo e lo vive come un mistero che non solo viene ricordato, ma che per grazia si rende presente» (DN 152; corsivo nostro), porta alla compunzione per i peccati propri e per quelli del mondo, e noi veniamo consolati per consolare a nostra volta; da qui «la dimensione comunitaria, sociale e missionaria di ogni autentica devozione al Cuore di Cristo. Infatti, nello stesso momento in cui il Cuore di Cristo ci conduce al Padre, ci invia ai fratelli. Nei frutti di servizio, fraternità e missione che il Cuore di Cristo produce attraverso di noi, si compie la volontà del Padre. In tal modo il cerchio si chiude» (DN 163).

Richiamando di nuovo la testimonianza dei santi, il Papa afferma che è nel prolungare il suo amore nei fratelli che si rende presente nel nostro mondo ferito la potenza redentrice del Cuore di Cristo, che vive nei suoi servi fedeli. Infatti, «l’amore per i fratelli non si fabbrica, non è il risultato di un nostro sforzo naturale, ma richiede una trasformazione del nostro cuore egoista» (DN 168). Trasformazione che è frutto appunto di quella unificazione e pacificazione a cui si perviene attraverso l’intimo, personale e prolungato stare con Gesù nella preghiera e attraverso la celebrazione dei sacramenti.

La riparazione, osserva papa Francesco, riprendendo l’insegnamento di san Giovanni Paolo II, sulle dimensioni sociali e strutturali del peccato, è dunque un costruire sulle rovine di un mondo frantumato, la civiltà dell’amore, di cui parlava san Paolo VI, possibile solamente attraverso una partecipazione libera all’amore redentore di Cristo e al suo unico sacrificio (cfr DN 201). «Queste azioni di amore verso il prossimo, con tutte le rinunce, le abnegazioni, le sofferenze e le fatiche che comportano, compiono tale funzione quando sono alimentate dalla carità di Cristo stesso. Egli ci permette di amare come Lui ha amato e così Egli stesso ama e serve attraverso di noi. Se da un lato sembra rimpicciolirsi, annientarsi, perché ha voluto mostrare il suo amore mediante i nostri gesti, dall’altro, nelle più semplici opere di misericordia, il suo Cuore viene glorificato e manifesta tutta la sua grandezza. Un cuore umano che fa spazio all’amore di Cristo attraverso la fiducia totale e gli permette di espandersi nella propria vita con il suo fuoco, diventa capace di amare gli altri come Cristo, facendosi piccolo e vicino a tutti. Così Cristo sazia la propria sete e diffonde gloriosamente in noi e attraverso di noi le fiamme della sua tenerezza ardente» (DN 203).

Conclusione: una spiritualità per il futuro

Papa Francesco ha mostrato dunque la perenne attualità della devozione al Cuore di Cristo, nei suoi fondamenti biblici, patristici ed ecclesiali. Si tratta di una vera e propria spiritualità, perché è come una prospettiva a partire dalla quale leggiamo l’intero mistero di Cristo, nella sua triplice dimensione di teologia, liturgia e diaconia, o servizio (particolarmente ai poveri, perché egli si è identificato con i più piccoli). «Questa unione tra la devozione al Cuore di Gesù e l’impegno verso i fratelli attraversa la storia della spiritualità cristiana» (DN 172): così è stato nel passato; così è ancora oggi, e continuerà a esserlo sempre.

D’altra parte, il Pontefice osserva che «l’immagine espressiva e simbolica del Cuore di Cristo […] avrà sempre bisogno di essere arricchita, illuminata e rinnovata attraverso la meditazione, la lettura del Vangelo e la maturazione spirituale» (DN 82). Ciò significa che questa devozione non solo è nata, sbocciata e fiorita nel passato, ma che lo Spirito continuerà a suscitare uomini e donne che la vivranno e la riproporranno in modi sempre nuovi. Essa infatti è «essenziale» (DN 83). Papa Francesco ci addita tutte le ragioni che lo «spingono a proporre a tutta la Chiesa un nuovo approfondimento sull’amore di Cristo rappresentato nel suo santo Cuore» (DN 89), «sapendo che sarà sempre possibile riconoscere un significato più chiaro e pieno di alcuni particolari della devozione, o comprenderne e svelarne nuovi aspetti» (DN 109).

In questo senso, il Pontefice ripropone e conferma nel suo valore le espressioni tradizionali del culto al Cuore di Gesù, in particolare la Comunione nei primi venerdì del mese e l’ora di adorazione eucaristica il giovedì, dedicata a vegliare e a pregare con Gesù al Getsemani, rispondendo esplicitamente all’invito che egli ci rivolge: «Restate qui e vegliate» (Mc 14,34; cfr DN 84-85). Ma papa Francesco sottolinea in verità la fonte di ogni devozione: la parola di Dio e, ovviamente, l’Eucaristia. Egli poi afferma che tutti «i nostri atti offerti oggi per la sua consolazione, superando i tempi, hanno raggiunto il suo Cuore ferito» (DN 153). Rientra in ciò senza dubbio l’offerta di noi stessi al Cuore di Gesù, tradizionalmente chiamata «consacrazione», come pure l’offerta delle nostre fatiche, delle nostre azioni e, in ultima analisi, della nostra vita, la cosiddetta «offerta della giornata» in prospettiva apostolica e missionaria.

Lo Spirito certamente guiderà i credenti in futuro anche a nuove forme con le quali amare e servire il Signore. Forse pochi sanno che già ora alcune persone, sviluppando un’intuizione molto comune nell’Oriente cristiano e presente anche nella liturgia latina, proseguono l’ora di adorazione del giovedì ritagliandosi un’ora – dal venerdì pomeriggio al sabato – per meditare sulla discesa di Gesù risorto agli inferi, sulla kénosis o abbassamento a cui lo spinse la sua carità (cfr Fil 2,6-11). Lì si contempla la vittima che redime tutte le vittime del mondo, l’abbassamento che ci ha risollevati tutti: «Se scendo negli inferi, eccoti» (Sal 139,8)[7].

La devozione al Sacro Cuore appare davvero come un rimedio provvidenziale per superare la «frammentazione dell’individualismo» (DN 17), perché tutti e ognuno possano «unificare e armonizzare la propria storia personale, che sembra frammentata in mille pezzi» (DN 19). Conclude il Papa: «Prego il Signore Gesù che dal suo Cuore santo scorrano per tutti noi fiumi d’acqua viva per guarire le ferite che ci infliggiamo, per rafforzare la nostra capacità di amare e servire, per spingerci a imparare a camminare insieme verso un mondo giusto, solidale e fraterno» (DN 220).

Copyright © La Civiltà Cattolica 2024

Riproduzione riservata

***

[1]. Cfr Francesco, Lettera enciclica Dilexit nos, del 24 ottobre 2024.

[2]. Cfr 1 Cor 2,13-14.

[3]. Citazione dal titolo stesso dell’enciclica.

[4]. Cfr O. De Bertolis, «350 anni dai fatti di Paray-le-Monial», in Civ. Catt. 2024 I 352-362.

[5]. Il Papa afferma anche: «Rivolgo il mio sguardo al Cuore di Cristo e invito a rinnovare la sua devozione» (DN 87). Inoltre, egli ricorda che «San Giovanni Paolo II invitò tutti i membri della Compagnia a promuovere con maggior zelo ancora tale devozione che risponde più che mai alle attese dei nostri tempi» (DN 147), riconoscendo appunto gli intimi legami tra la devozione al Cuore di Cristo e la spiritualità ignaziana.

[6]. Per incidens, possiamo osservare che l’espressione ultra quam speraverint, cioè «più di quanto avrebbero potuto sperare», è tratta dagli scritti di santa Margherita Maria, la quale ritiene che il Sacro Cuore benedirà gli sforzi apostolici dei suoi devoti, concedendo loro appunto frutti più abbondanti di ogni possibile previsione umana.

[7]. Ci permettiamo di rinviare a un libretto che ne spiega il senso e offre spunti di preghiera: O. De Bertolis – M. Marelli, Nella notte benedite il Signore, Todi (Pg), Tau, 2024.