|

|

L’ipotesi di una spartizione della Palestina tra ebrei e palestinesi fu per la prima volta seriamente discussa e presa in considerazione dai leader del movimento sionista nel 1936-37. Furono sostanzialmente due i motivi che spinsero i sionisti verso tale soluzione: le continue proteste degli arabi contro gli insediamenti ebraici in Palestina, fortemente osteggiati per motivazioni di ordine nazionale, religioso e culturale dai capi arabi e anche (per ragioni politico-strategiche) dai dominatori britannici, ma soprattutto la violenza antisemita che in quegli anni si stava acutizzando in alcuni Paesi europei, in particolare nella Germania nazista.

I leader sionisti compresero che era necessario in quel momento dare un «focolare nazionale» a quanti intendevano fuggire da situazioni non più tollerabili, dove era messa a rischio la vita di centinaia di migliaia di ebrei europei, ai quali le potenze occidentali avevano chiuso le porte. Da qui la loro consapevolezza della necessità di creare uno Stato nazionale ebraico, anche in una parte soltanto del territorio da essi occupato, lasciando così cadere l’idea, accarezzata da ormai 50 anni, della fondazione di uno Stato ebraico nell’intera Palestina storica, cioè dal Giordano fino al Mediterraneo. La maggior parte degli attivisti del movimento sionista internazionale, dopo attente e dolorose deliberazioni (come, ad esempio, al Congresso di Zurigo del 1937), concluse che per salvare gli ebrei europei e tutelare gli interessi di quelli già residenti, bisognava accettare l’idea di una spartizione tra le due comunità della Terra Santa. Dieci anni dopo, in un contesto internazionale completamente diverso, l’idea di una spartizione della Palestina tra ebrei e palestinesi divenne una realtà ufficialmente sancita dalla maggiore autorità internazionale esistente: l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Nel febbraio 1947 il Governo britannico decise di rinunciare al mandato sulla Palestina e di lasciare alle Nazioni Unite il compito di far fronte alla difficile situazione creatasi nel frattempo anche a causa dei frequenti attentati condotti contro gli occupanti inglesi dall’Haganah e dall’Irgun, cioè dalle organizzazioni clandestine sioniste. Particolare clamore suscitò in ambito internazionale l’attentato dinamitardo, posto in essere dall’Irgun il 22 luglio contro l’hotel King, dove era ospitato il quartier generale militare e amministrativo della Gran Bretagna. L’attentato provocò la morte di 91 persone, la maggioranza delle quali inglesi. Dopo questo ne accaddero altri, sempre contro obiettivi inglesi, meno spettacolari ma altrettanto disastrosi e cruenti. La motivazione che spinse il Regno Unito ad abbandonare il mandato non fu però la provocazione e la violenza degli attacchi sionisti o palestinesi, ma la difficile situazione economica e sociale in cui versava il Paese dopo la seconda guerra mondiale, e l’impossibilità di tenere sotto controllo un impero coloniale così vasto e percorso ovunque da movimenti di indipendenza nazionale.

Il 2 agosto 1947 il Parlamento inglese in sessione speciale decise di abbandonare la Palestina senza ulteriori indugi. Il cosiddetto problema palestinese passò quindi alle Nazioni Unite, la cui Assemblea Generale già nell’aprile-maggio 1947 aveva nominato una Commissione ad hoc per studiare la situazione. Il Comitato Speciale per la Palestina (Unscop), su richiesta araba, ebbe anche la competenza di occuparsi del problema dei «profughi ebrei» e fu incaricato di dare indicazioni sul loro eventuale trasferimento. La Commissione fu costituita da rappresentanti di undici Stati (Olanda, Svezia, Cecoslovacchia, Iugoslavia, Uruguay, Iran, Canada, Australia, India, Perù, Guatemala), e la presidenza fu attribuita al giurista svedese Emil Sandstrom. Gli Stati arabi furono soddisfatti di tale composizione, ritenendo questo organismo nel suo insieme favorevole alle loro rivendicazioni.

Il Presidente propose che la Commissione iniziasse i propri lavori trasferendosi per cinque mesi in Palestina. Mentre i rappresentanti della comunità ebraica accolsero favorevolmente e in modo ospitale i membri dell’Unscop (mettendo a loro disposizione interpreti e altro), quelli palestinesi al contrario li accolsero con ostilità e scortesia. Ufficialmente l’Alto Comitato arabo non accettò di incontrare i membri dell’Unscop, anche se poi ufficiosamente alcuni leader del mondo arabo ebbero con essi incontri riservati e presentarono alla Commissione Onu alcune relazioni. I membri dell’Unscop, come era accaduto a quelli della precedente Commissione d’inchiesta anglo-americana, furono favorevolmente colpiti dallo sviluppo economico delle zone controllate dagli ebrei e dalla modernità dei suoi insediamenti agricoli e industriali. La comunità ebraica fu da essi giudicata «europea in senso pieno, moderna, dinamica: insomma uno Stato in gestazione»; al contrario furono sfavorevolmente colpiti dallo stato di arretratezza e dalle cattive condizioni igieniche dei centri amministrati dagli arabi.

Dopo questi fatti il Comitato si trasferì in Europa per interrogare i profughi ebrei, i quali, condizionati dai sionisti, all’unanimità dichiararono di voler emigrare in Palestina. L’Unscop, terminati i lavori, presentò il 1° settembre 1947 alle Nazioni Unite due relazioni: una di maggioranza, votata da otto membri del Comitato e una di minoranza. Ambedue i testi furono unanimi nel richiedere la fine del mandato inglese sulla Palestina. La relazione di maggioranza propose la spartizione del territorio palestinese in due Stati: uno ebraico, l’altro arabo. Essi avrebbero formato un’unione economica, la Gran Bretagna avrebbe continuato ad amministrare il Paese per altri due anni, per evitare guerre tra i due nuovi Stati e incoraggiare la cooperazione economica; inoltre, in questo lasso di tempo, sarebbe stata consentita l’immigrazione di altri 150.000 ebrei. Per quanto riguarda la questione dei luoghi santi e, in particolare, di Gerusalemme e Betlemme, si propose di sottoporli a un’amministrazione fiduciaria internazionale. Tale proposta era stata caldeggiata anche dalla Santa Sede. La relazione della minoranza proponeva l’indipendenza della Palestina come Stato federale, nel quale però la comunità araba manteneva l’egemonia demografica e politica.

Immediatamente negli Stati Uniti i sionisti organizzarono una forte campagna a sostegno della proposta della maggioranza (molto favorevole nei confronti di Israele), premendo sul presidente Truman, il quale aveva bisogno per la nuova campagna presidenziale sia dei soldi sia dei voti degli ebrei. Truman, inoltre, già nell’ottobre del 1946 aveva dato parere positivo alla creazione di uno Stato ebraico: era impossibile che su una materia così delicata facesse marcia indietro, tanto più che nel frattempo anche l’Unione Sovietica si era schierata in favore della «spartizione». Va ricordato però che non tutti nell’amministrazione statunitense la pensavano come il Presidente; nel Dipartimento di Stato sia il ministro della Difesa J. Forrestal, sia il sottosegretario di Stato G. C. Marshall e altri sostenevano la necessità di mantenere buoni rapporti con i Paesi arabi anche a motivo delle forniture di petrolio, e consigliavano un atteggiamento prudente o neutrale sulla materia.

Alla fine Truman, timoroso di inimicarsi la potente lobby ebraica, non soltanto accettò di sostenere il progetto di spartizione della Palestina, ma si impegnò anche ufficiosamente a far pressione sui Paesi filoamericani ancora incerti (ad esempio, Haiti, Filippine, Grecia) affinché in sede Onu votassero la proposta della maggioranza, la quale, per essere approvata, doveva avere i due terzi dei suffragi dell’Assemblea. Prima del voto dell’Assemblea Generale, il Dipartimento di Stato fece alcuni tentativi per modificare alcuni punti del progetto di maggioranza; ad esempio, propose che il deserto del Negev fosse incorporato nello Stato arabo-palestinese; soltanto la determinazione di alcuni leader sionisti e l’intervento personale di Weizmann presso Truman riuscirono a bloccare tale manovra, che avrebbe modificato di molto la configurazione dello Stato ebraico. Essi però dovettero acconsentire ad alcuni aggiustamenti territoriali nelle zone di confine.

Con tali modifiche il futuro Stato israeliano avrebbe occupato «il 55% della Palestina, con un popolazione israelita di circa 500.000 persone e una minoranza araba vicina alle 400.000 persone»[1]. La votazione sulla spartizione della Palestina, dopo lunga e faticosa preparazione, si svolse il 29 novembre 1947; essa fu approvata, grazie all’intervento degli Stati Uniti, da 33 Paesi, e fu respinta da 13 Paesi arabi, i quali non le riconobbero alcun valore. Gli astenuti, tra cui la Gran Bretagna, furono 10. Come è possibile, scrisse a tale riguardo uno storico palestinese, che il 37% della popolazione (cioè gli ebrei) avesse ottenuto il 55% del territorio, del quale fino a quel momento aveva posseduto soltanto il 7%? I palestinesi «non capivano perché si facessero pagare a loro i conti dell’Olocausto […]. Non capivano perché fosse ingiusto che gli ebrei restassero minoranza in uno Stato palestinese unitario, e invece fosse giusto che quasi la metà degli arabi palestinesi diventasse dalla sera alla mattina una minoranza soggetta a un potere straniero»[2]. I delegati arabi dichiararono apertamente che qualunque tentativo di applicare la Risoluzione dell’Onu avrebbe dato origine a una guerra: i capi sionisti lo sapevano e di fatto iniziarono a organizzarsi per lo scontro finale.

Dagli occidentali la Risoluzione 181 dell’Onu fu accolta in modo favorevole; essa fu considerata come un gesto riparatore della civiltà europea nei confronti dell’orrore dell’Olocausto, «il pagamento di un debito da parte di nazioni consapevoli che avrebbero dovuto impedire, o almeno limitare, la portata della tragedia degli ebrei durante la seconda guerra mondiale»[3]. I sionisti avevano saputo abilmente sfruttare, in tutte le sedi internazionali, il senso di colpa dell’Occidente per la Shoah, per gettare le basi di un proprio Stato. In ogni caso ai capi sionisti spettava ora realizzare la trasformazione dell’astratta garanzia di uno Stato nazionale, riconosciuta dalla più alta autorità internazionale esistente, in un possesso effettivo e concreto del territorio assegnato, ma essi sapevano che questo sarebbe accaduto dopo una guerra combattuta sia con le popolazioni native sia con i Paesi arabi confinanti, che consideravano una profanazione del sacro suolo islamico la fondazione di uno Stato che si definiva apertamente ebraico ed era governato da ebrei. Nei villaggi e negli insediamenti ebraici (cioè nell’yishuv) il voto all’Onu fu seguito attraverso apparecchi radio in diretta e fu poi rumorosamente festeggiato tutta la notte con danze nelle strade. Nelle sue memorie, ricordando l’evento, Ben-Gurion scrisse: «Non potei ballare né cantare quella notte. Guardavo gli altri che danzavano per la felicità, e non riuscivo a non pensare che la guerra era già lì ad aspettarli»[4]. Di fatto così accadde.

La prima guerra arabo-israeliana

La prima guerra arabo-israeliana ebbe due fasi distinte: la prima fu una vera e propria guerra civile (con tutte le atrocità che spesso caratterizzano questo genere di conflitti), mentre la seconda fu una guerra condotta secondo i metodi tradizionali. La prima iniziò, come si è detto, alla fine di novembre 1947 e durò fino alla partenza dell’esercito britannico dalla Palestina, avvenuta il 14 maggio dell’anno seguente. Essa sostanzialmente consistette in episodi di guerriglia, alcuni dei quali molto violenti e devastanti, tra lo yishuv e la comunità arabo-palestinese. La guerra convenzionale iniziò invece il 15 maggio 1948, cioè lo stesso giorno della proclamazione della nascita dello Stato di Israele (sulla base della Risoluzione delle Nazioni Unite) e durò fino all’inizio del 1949. In questo periodo il giovane Stato di Israele dovette rispondere agli attacchi simultanei, anche se scoordinati sul piano strategico, di diversi eserciti arabi, e cioè quelli della Siria, dell’Egitto, della Giordania, del Libano e dell’Iraq, ai quali si aggiunsero alcuni contingenti armati provenienti dallo Yemen e dall’Arabia Saudita.

Intanto durante l’inverno del 1947-48 l’Agenzia ebraica aveva trasformato la Haganah da forza clandestina in una sorta di esercito regolare nazionale. Furono create sei brigate alle quali fu assegnato il controllo del territorio, per un totale di 15.000 effettivi; ad essi vanno aggiunte alcune migliaia di uomini che militavano nei gruppi indipendenti dell’Irgun e del Lehi. Le linee guida delle azioni dei sei battaglioni erano fissate dall’Agenzia nel cosiddetto «Piano Dalet» o semplicemente Piano D, che consisteva in una serie di ordini finalizzati alla difesa dell’area assegnata al futuro Stato ebraico dalle Nazioni Unite e alla protezione degli insediamenti ebraici che si trovavano nella zona assegnata agli arabi[5]. L’esigenza di proteggere questi ultimi fece aumentare negli arabi l’erronea convinzione che tale piano fosse rivolto all’occupazione dell’intera Palestina; ciò rese più accanita e feroce la battaglia tra i due fronti. In proposito basta ricordare l’efferato massacro del villaggio di Deir Yassin, che aveva precedentemente stipulato con l’Haganah un patto di non aggressione. Il 9 aprile un gruppo congiunto dell’Irgun e del Lehi (probabilmente sostenuti dall’Haganah), per rompere l’assedio di Gerusalemme ovest, saldamente in mano agli arabi, attaccò quel villaggio massacrando circa 100 civili[6]. Nonostante la condanna dell’Agenzia ebraica, l’episodio segnò un nuovo livello di efferatezza nella lotta. La rappresaglia araba arrivò infatti subito dopo: un convoglio medico che faceva la spola tra Gerusalemme e il monte Scopus fu attaccato, e furono uccise 77 persone, in maggioranza medici e infermieri. Intanto le forze dell’Haganah avevano guadagnato terreno su diversi fronti: a metà aprile la brigata Golani aveva occupato Tiberiade e altre città della Galilea. Il 22 aprile la brigata Carmeli si assicurò l’importante porto di Haifa e negli ultimi giorni del mandato altre brigate occuparono Giaffa, città in cui vivevano 70.000 arabi, ma che, secondo gli strateghi, si trovava troppo vicina alla città ebraica di Tel Aviv. Tutte queste operazioni ebbero come effetto immediato la fuga o l’allontanamento forzato di decine di migliaia di arabi dalle zone di operazione militare. Come previsto, gli inglesi, i quali si erano tenuti ben in disparte dai combattimenti e, nonostante le proteste della comunità internazionale, avevano impedito alla Commissione Onu — incaricata di dare esecuzione alla Risoluzione 181 — di entrare in Palestina, abbandonarono il territorio mandatario il 14 maggio 1948.

Il giorno successivo, bruciando i tempi e le eventuali proteste della comunità internazionale, Ben-Gurion e i capi sionisti si riunirono nel museo di Tel Aviv e proclamarono la nascita dello Stato di Israele, che sarebbe stato aperto a tutti gli ebrei del mondo e avrebbe garantito a tutti, ebrei e arabi, gli stessi diritti di cittadinanza. Presidente della nuova Repubblica fu nominato Chaim Weizmann, e la carica di capo di Governo fu attribuita a Ben-Gurion. Nonostante qualche difficoltà, il nuovo Stato israeliano fu immediatamente riconosciuto sia dagli Stati Uniti sia dall’Unione Sovietica. Tale fatto fu molto importante anche per l’andamento della guerra: Israele da questo momento in poi combatté come Stato sovrano, riconosciuto dalle grandi potenze, su un piano di parità con i Paesi arabi, che già il 15 maggio, come era prevedibile, avevano inviato i loro eserciti contro Israele.

Gli eserciti di sei Paesi della Lega Araba attaccarono Israele con motivazioni differenti e senza essere coordinati tra loro. Quattro di essi — il libanese, il siriano, l’iracheno e in ultimo il saudita — compirono poche azioni offensive, anche se tennero impegnata una parte dell’esercito israeliano. Gli altri due invece, cioè quello egiziano e giordano (comandato da ufficiali britannici), provvisti di armamenti pesanti e di supporti aerei, misero in seria difficoltà il giovane esercito israeliano, che però, nonostante la sua iniziale debolezza sul piano degli armamenti, era molto motivato nella sua azione e ben preparato sul piano strategico.

Intanto le Nazioni Unite riuscirono a negoziare, attraverso il proprio inviato, il conte svedese Folke Bernadotte, una tregua che entrò in vigore l’11 giugno. Essa fu accolta da entrambe le parti in lotta con sollievo: dopo due settimane di aspro combattimento non era infatti ancora chiaro per quale parte si prospettasse la vittoria. Israele approfittò di tale periodo, violando i termini della tregua, per acquistare dalla Cecoslovacchia una grande quantità di materiale bellico, rimasto inutilizzato dopo la seconda guerra mondiale, compresi alcuni caccia Messerschmidt. Quando la guerra riprese l’8 luglio, l’esercito israeliano, utilizzando le nuove forniture europee (e statunitensi), nel giro di pochi giorni ebbe il sopravvento sugli eserciti arabi, che, a motivo delle rivalità interne, non erano riusciti a coordinare la loro azione e a far fronte alle dure offensive dell’esercito israeliano. In questo modo furono occupati molti villaggi arabi e le città di Lydda e Ramle, che secondo il piano di spartizione appartenevano alla zona araba, mentre i centri abitati dai drusi e dai cristiani (come Nazareth) furono risparmiati.

Nella memoria dei palestinesi l’occupazione della città di Lydda, e la conseguente «pulizia etnica» praticata dagli occupanti (pare infatti che siano stati espulsi circa 70.000 abitanti), rimane un fatto doloroso e indelebile. Secondo alcuni storici, l’ordine di espulsione della popolazione araba di Lydda fu dato personalmente da Ben-Gurion il 12 luglio durante un incontro del capo del Governo con il comando dell’esercito israeliano. Il viaggio che i profughi fecero verso Ramallah, ricordato come «la marcia della morte», nel caldo estivo, costò la vita a numerosi bambini e vecchi, che morirono durante il viaggio per disidratazione, fame e stanchezza[7].

Dopo dieci giorni di ostilità fu approvata una seconda tregua, che entrò in vigore il 18 luglio. Nel frattempo il delegato dell’Onu, Bernadotte, per porre termine al conflitto preparò una bozza di accordo, i cui termini erano i seguenti: Israele avrebbe mantenuto la Galilea, ma abbandonato una parte del Negev e restituito le città di Lydda e Ramle agli arabi. Per quanto riguardava il problema dei profughi, che era diventato un problema umanitario molto grave, lo Stato di Israele si doveva impegnare ad assicurarne il rientro in sicurezza. Il giorno successivo alla consegna del suo piano alle Nazioni Unite, Bernadotte fu ucciso da alcuni membri del Lehi. Naturalmente il Governo israeliano condannò l’uccisione del diplomatico svedese. La proposta però rimaneva ancora valida: per evitare che la comunità internazionale costringesse il Governo di Tel Aviv a scendere a patti sul piano territoriale, il 15 ottobre l’esercito israeliano mosse in forze verso il Negev, occupandone i punti strategici. Gli egiziani furono battuti sul campo e alla fine conservarono la striscia di Gaza soltanto perché gli Stati Uniti imposero a Israele — che aveva abbattuto cinque caccia inglesi che stavano portando aiuto agli arabi — di porre fine alla guerra. I negoziati per gli accordi di armistizio tra Israele e l’Egitto furono avviati a Rodi, sotto l’abile guida dell’inviato delle Nazioni Unite, Ralph Bunche; l’accordo fu concluso il 24 febbraio 1949 e divenne il modello per quelli con la Siria, col Libano e con la Giordania, con cui furono definiti i confini con Israele, almeno fino al giugno del 1967. La firma degli armistizi rappresentò la fine ufficiale della prima guerra arabo-israeliana, anche se il rispetto delle sue disposizioni da ambedue le parti fu più apparente che reale.

La catastrofe palestinese. La «Nakba»

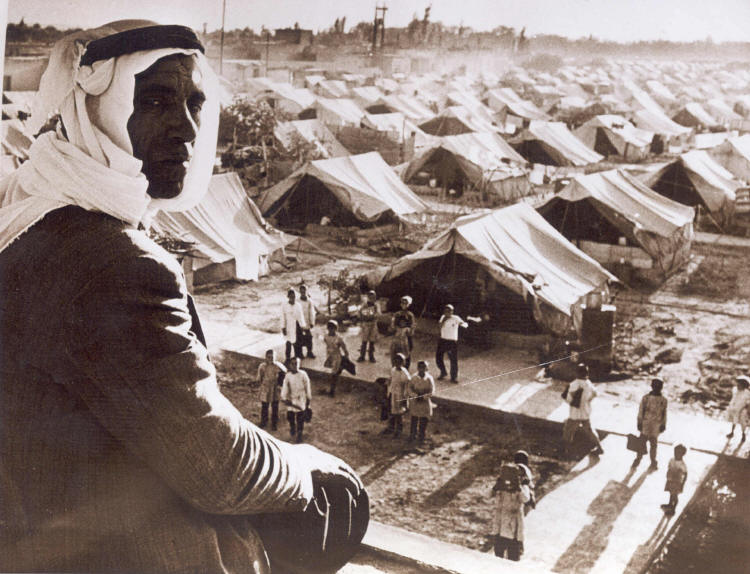

La prima guerra arabo-israeliana non aiutò certo a risolvere l’intricata «questione palestinese» nella linea dettata dalle Nazioni Unite; essa però consentì agli israeliani di fissare i confini del proprio Stato e addirittura di allargarli. Uno degli effetti più disastrosi prodotti da questa guerra, che peserà moltissimo nelle future trattative arabo-israeliane, fu il problema dei profughi palestinesi, i quali abbandonarono, alcuni volontariamente altri forzatamente, i loro villaggi o quartieri per sfuggire alla guerra e a volte anche ai massacri rifugiandosi in Cisgiordania, oppure nei Paesi arabi limitrofi (Libano, Siria, Giordania ed Egitto). Sta di fatto che alla fine della guerra meno della metà della popolazione palestinese si trovava ancora nella terra nativa: meno di 150.000 arabi in Israele, circa 400.000 nella West Bank e circa 60.000 nella striscia di Gaza. Sul numero dei profughi si è molto discusso in passato: gli israeliani parlavano di circa 500.000 profughi, i palestinesi invece di circa un milione di persone espulse. Secondo gli storici contemporanei il numero dei profughi si aggirerebbe intorno ai 700.000-800.000.

La domanda che da ormai mezzo secolo si pone la comunità internazionale, e che allo stesso tempo interpella gli Stati, gli operatori umanitari e anche gli storici, è la seguente: come mai un numero così grande di persone nel giro di pochi mesi ha dovuto abbandonare la propria terra, andando incontro a un futuro di miseria e di emarginazione sociale? La tesi ufficiale sostenuta da Israele è che i palestinesi abbandonarono «volontariamente» il loro territorio, sotto la pressione degli eserciti dei Paesi arabi, per spianare loro la strada per l’invasione del 15 maggio, cioè dopo il ritiro delle truppe inglesi. I palestinesi, al contrario, hanno sempre sostenuto che i profughi erano stati espulsi in modo sistematico e premeditato dall’esercito israeliano dai luoghi da questo occupati; perciò, facendo appello alla comunità internazionale, rivendicano il diritto di rientrare nei propri villaggi e di riprendere possesso dei loro beni; proposta che lo Stato di Israele, almeno in questi termini, ha sempre respinto.

In ambito palestinese il primo storico che ha confutato la vulgata israeliana è stato Walid Khalidi, nel suo libro All That Remains[8]; egli, consultando gli archivi palestinesi e raccogliendo la memoria dei testimoni, ha ricostruito in modo analitico — riportando l’elenco esatto dei villaggi distrutti — la «catastrofe», cioè la Nakba, vissuta dal suo popolo. Tale studio ebbe poca eco tra gli storici occidentali, e si continuò ancora per anni a ripetere la vulgata israeliana dell’«esilio volontario dei palestinesi». Negli anni Ottanta in Israele una nuova corrente storica (i cosiddetti «nuovi storici»), si dedicò allo studio di quegli eventi in modo critico, partendo dalla documentazione disponibile: generalmente si trattava di documentazione diplomatica o prodotta negli ambienti militari, e anche dalla letteratura storica pubblicata in ambito palestinese. Tra i maggiori rappresentati di questo indirizzo è certamente lo storico Benny Morris, che ha dedicato a tale materia diversi saggi[9]. A suo parere il «trasferimento» della popolazione palestinese avvenne in diverse fasi e secondo progetti e strategie politico-militari differenti.

La prima fase si svolse tra il dicembre 1947 e il marzo del 1948, quando gli arabi delle classi medio-alte (probabilmente 75.000 persone) impaurite dalla guerra civile abbandonarono le città e si trasferirono in posti più sicuri, spesso nei Paesi arabi confinanti. Questo implicò la chiusura di scuole, uffici pubblici e ospedali, ma anche di piccole industrie e di cantieri, creando tra le classi popolari disoccupazione e povertà. Fu questo lo sfondo in cui avvenne la seconda fase, quando una buona parte della popolazione abbandonò i propri quartieri e villaggi di volta in volta occupati dall’esercito israeliano. I documenti della Haganah, afferma Morris, rilevano il diffondersi in questo periodo tra la popolazione palestinese di una «psicosi della fuga». «L’eco del massacro degli abitanti di Deir Yassin, accresciuta dalle atrocità vere o immaginarie che la propaganda araba collegò all’episodio, fu il simbolo e insieme la causa del fenomeno». Nella maggior parte dei villaggi non fu necessario ricorrere all’espulsione diretta: al primo crepitio delle mitragliatrici israeliane gli arabi abbandonavano case e terreni. Sempre secondo Morris, nella prima fase «non si può parlare di una politica sionista volta ad espellere gli arabi», anche se, per molti ebrei, «più arabi facevano le valigie meglio era». Fu l’effetto della politica delle rappresaglie adottata dall’Haganah a spingere molti palestinesi ad abbandonare il territorio.

Nella seconda fase, «anche se non ci fu una politica sistematica di espulsione, l’adozione del Piano D ebbe senza dubbio per conseguenza un nuovo esodo di massa. I comandanti militari furono autorizzati a svuotare degli abitanti molti villaggi e quartieri arabi, e a distruggere le abitazioni. Inoltre molti comandanti fecero proprio l’obiettivo di far nascere uno Stato ebraico con una minoranza araba, la più limitata possibile»[10]. L’invasione panaraba del 15 maggio accrebbe, poi, la durezza dell’atteggiamento israeliano verso i civili palestinesi, per ragioni sia militari sia politiche. I comandanti, senza il consenso del Governo, ordinarono di contrastare con la forza il ritorno degli arabi nei loro villaggi. Anzi questi, una volta svuotati, furono spesso rasi al suolo o bruciati. «Nella terza e quarta fase dell’esodo, nel giugno e nell’ottobre-novembre 1948, circa 300.000 altri arabi accrebbero la schiera dei profughi; tra essi i 60.000 di Lydda e Ramla espulsi dalle truppe dell’Idf». Eppure, conclude Morris, nonostante le atrocità commesse dalle milizie israeliane, «ancora non sarebbe esatto parlare di una sistematica politica di espulsione. Per quanto se ne sa, una politica siffatta non fu mai discussa, o decisa negli incontri del Governo con lo stato maggiore dell’Idf»[11].

Tale lettura, che da molti studiosi conservatori è considerata revisionista, è stata di recente confutata da un altro storico israeliano, Ilan Pappe. Nel suo libro La pulizia etnica della Palestina, sostiene, documenti alla mano, che il progetto di espulsione dei palestinesi dai territori occupati dall’esercito israeliano fu pianificato in un incontro che si tenne il 10 marzo 1948 a Tel Aviv (nella «casa rossa», a quel tempo sede dell’Haganah) tra politici sionisti e militari. In quell’occasione fu messa a punto l’ultima versione, la quarta, del celebre Piano D, che stabiliva il progetto che i sionisti avevano in serbo per la Palestina e per la sua popolazione nativa. «Gli ordini erano accompagnati da una minuziosa descrizione dei metodi da usare per cacciare via la popolazione con la forza: intimidazione su vasta scala; assedio e bombardamento di villaggi e centri abitati; incendi di case, di proprietà, di beni; espulsioni, demolizioni, e infine collocazione delle mine tra le macerie per impedire agli abitanti espulsi di fare ritorno»[12]. Tali ordini furono poi trasmessi alle singole brigate che avrebbero provveduto a metterli in atto: il piano, insomma, secondo Pappe, era il prodotto inevitabile della determinazione sionista ad avere un’esclusiva presenza ebraica in Palestina, e questo poteva essere realizzato soltanto eliminando la presenza dei nativi dal territorio. «Nel creare il proprio Stato nazionale — continua lo studioso — il movimento sionista non condusse una guerra che “tragicamente ma inevitabilmente” portò all’espulsione di parte della popolazione nativa, ma fu l’opposto: l’obiettivo principale era la pulizia etnica di tutta la Palestina, che il movimento ambiva per il suo nuovo Stato»[13]. Pulizia che fu iniziata durante la guerra civile e completata con successo durante la guerra con i Paesi arabi nell’autunno del 1948. Questa vicenda, scrive ancora Pappe, «la più decisiva della storia moderna della Palestina», è stata da allora sistematicamente negata, e ancora oggi non è ufficialmente riconosciuta come fatto storico e tantomeno è considerata dalla comunità internazionale come un crimine contro l’umanità.

La maggior parte dei profughi palestinesi che hanno vissuto quelle drammatiche esperienze sono ormai morti; i loro figli e nipoti, che ancora vivono nei «campi» in condizione di miseria e di degrado umano, o che occupano le periferie di alcune grandi città arabe, sono considerati anch’essi palestinesi, come stabilisce la Carta fondamentale adottata nel 1964 dal Consiglio Nazionale Palestinese. Essi perciò hanno diritto a un doveroso riconoscimento morale e a una giusta riparazione materiale. Tale questione, come è noto, è stata da sempre oggetto di rivendicazione da parte dei leader palestinesi nell’affrontare l’intricatissima questione palestinese; oggi, anche per il fatto che tale popolazione è quasi triplicata, essa è divenuta di difficile soluzione. D’altro canto, come viene spesso ripetuto, lo Stato di Israele, se intende mantenere la propria identità di Stato ebraico, non può accogliere nel suo seno una quantità così numerosa di popolazione palestinese. In realtà, il problema va seriamente affrontato nelle competenti sedi internazionali in modo più globale e senza pregiudizi di sorta, tenendo presenti le prospettive e gli interessi differenti delle parti direttamente coinvolte: l’interesse dei profughi a ritornare nella loro patria ed essere considerati a pieno titolo cittadini, come gli ebrei, di uno Stato nazionale, e ad avere reali prospettive di sviluppo economico e sociale; l’interesse di Israele a conservare uno Stato in cui la maggior parte dei suoi cittadini siano ebrei; ciò — considerando anche le recenti vicende legate al terrorismo (la maggior parte dei kamikaze palestinesi, infatti, provengono dai campi profughi) — è richiesto anche da comprensibili ragioni di sicurezza interna.

Tali difficoltà, anche se reali, vanno affrontate con realismo e risolte nell’interesse, innanzitutto, delle parti lese. Va anche ricordato, infatti, che tale problema è stato a volte utilizzato strumentalmente sia dai palestinesi sia dai Paesi arabi per ricattare Israele e per far naufragare possibili negoziati di pace. Dal canto loro i leader israeliani non possono opporre un netto rifiuto a ogni progetto di trattativa che riguardi una decorosa sistemazione del problema dei profughi, come anche, d’altra parte, è necessario che i leader palestinesi riconoscano senza doppiezza lo Stato di Israele e il diritto degli ebrei a vivere in sicurezza. La questione, ripetiamo, va trattata in sede internazionale, dove al tavolo delle trattative siano presenti tutte le parti interessate alla soluzione della questione, nella consapevolezza che probabilmente non esiste una proposta che accontenti tutti, ma che, pur attraverso progetti differenziati, si inizino a operare scelte rivolte a risolvere uno dei problemi più complicati che la tormentata storia del Novecento ci ha lasciato in eredità.

Copyright © La Civiltà Cattolica 2011

Riproduzione riservata

[1] B. Morris, Due popoli una terra, Milano, Rizzoli, 2008, 34. Secondo il Ministero degli Esteri inglese la popolazione araba che viveva nella parte riservata agli ebrei era di circa 512.000 persone. Cfr T. G. Fraser, Il conflitto arabo-israeliano, Bologna, il Mulino, 2004, 44; G. Rulli, Lo Stato d’Israele. Democratico, intransigente, provvidenziale, ambiguo, Bologna – Roma, Edb – La Civiltà Cattolica, 1998, 9 s.

[2] Cfr W. Khalidi, All That Remains: The Palestinian Villages Occupied and Depopulated by Israel in 1948, Washington, Institute for Palestine Studies, 1992.

[3] Ph. Mattar, The Mufti of Jerusalem, New York, Columbia University Press, 1988, 165.

[4] Citato in L. Collins – D. Lapierre, Jerusalem!, Great Britain, History Book Club, 1972, 41.

[5] Cfr T. G. Fraser, Il conflitto arabo-israeliano, cit., 50.

[6] Cfr A. Gresh, Israele, Palestina. La verità di un conflitto, Torino, Einaudi, 2004, 75.

[7] Cfr M. Palumbo, The Palestinian Catastrophe, London, Quartet Books, 1987, 69; A. Gresh, Israele, Palestina. La verità di un conflitto, cit., 77.

[8] Cfr W. Khalidi, All That Remains…, cit. Si veda anche Id., Identità palestinese. La costruzione di una moderna coscienza nazionale, Torino, Bollati Boringhieri, 2003.

[9] Cfr B. Morris, Vittime, cit.; Id., 1948: Israele e Palestina tra guerra e pace, cit.; Id., Due popoli una terra, cit.

[10] Id., Vittime, cit., 324.

[11] Ivi, 325.

[12] I. Pappe, La pulizia etnica della Palestina, Roma, Fazi, 2008, 4. Il Piano D sulla pulizia etnica stabiliva: «Queste operazioni potranno essere svolte in uno dei seguenti modi: o distruggendo i villaggi (incendiandoli o facendoli saltare in aria e poi mettendo delle mine nelle macerie), soprattutto i centri abitati che sono difficili da controllare in modo permanente; oppure con operazioni di setacciamento e controllo con le seguenti modalità: si accerchia il villaggio e si fanno perquisizioni. Se c’è resistenza, le milizie armate dovranno essere eliminate e la popolazione espulsa al di fuori dei confini dello Stato» (ivi, 108).

[13] Ivi, 9.