|

|

Il 22 settembre 2018 la Sala Stampa vaticana ha comunicato la firma di un accordo provvisorio tra la Repubblica popolare cinese e la Santa Sede.

È utile comprendere questo accordo come se fosse davvero un’armonia di note. Verrebbe da dire, l’incipit di una composizione tutta da sviluppare. Non si tratta dunque solamente della conclusione di un processo, ma del suo reale avvio, che dovrà essere implementato anche attraverso strumenti di verifica ed eventualmente di miglioramento.

Qui di seguito proveremo prima a fare il punto di un itinerario recente legato alla figura di papa Francesco, il quale ha più volte espresso sia la sua ammirazione per la Cina sia il desiderio del superamento degli ostacoli a un dialogo solido ed efficace. Vedremo poi come questo desiderio abbia solide radici nell’azione dei suoi Predecessori, e che anzi il suo impegno è lo sviluppo delle premesse poste dai precedenti pontificati. Cercheremo quindi di valutare il significato dell’accordo, la logica e l’atteggiamento che lo sostanzia. Passeremo infine a elencare una serie di sfide positive che la firma di questo accordo rilancia.

Francesco: il desiderio della Cina

Il 14 agosto 2014 il volo Alitalia che portava papa Francesco in Corea per il suo viaggio apostolico ha sorvolato la Cina: per la prima volta è stato permesso a un Pontefice di solcarne i cieli. Nel telegramma inviato al presidente Xi Jinping, Francesco ha scritto: «Entrando nello spazio aereo cinese, estendo i migliori auguri a Sua Eccellenza e ai suoi cittadini, e invoco le benedizioni divine di pace e benessere sulla nazione». In una storica intervista rilasciata al professor Francesco Sisci per Asia Times e pubblicata il 2 febbraio 2016, il Pontefice, ricordando quel momento, ha affermato: «Quando ho sorvolato la Cina per la prima volta, mi hanno detto: “Entro dieci minuti entreremo nello spazio aereo cinese e manderemo il Suo saluto”. Confesso di essermi molto emozionato, una cosa che non mi accade spesso. Mi emozionava l’idea di volare sopra tanta cultura e saggezza»[1].

Durante il volo di rientro a Roma, Francesco ha parlato dell’emozione avuta al momento del sorvolo e del secondo telegramma inviato al Capo di Stato cinese: «Desidero rinnovare a lei, Eccellenza, e ai suoi cittadini l’assicurazione dei miei migliori voti, e invoco la divina benedizione sulla sua terra».

Il terzo sorvolo è avvenuto durante il ritorno dal viaggio nelle Filippine, il 18 gennaio 2015. In quella occasione il Papa ha scritto al Presidente: «Le assicuro la mia preghiera per lei e per tutto il popolo della Cina, invocando sopra di voi un’abbondante benedizione di armonia e prosperità». Durante la conferenza stampa in volo, pochi minuti dopo, Francesco ha affermato: «Se io ho voglia di andare in Cina? Ma sicuro: domani! Eh, sì. Noi rispettiamo il popolo cinese; soltanto, la Chiesa chiede libertà per la sua missione, per il suo lavoro; nessun’altra condizione. Poi, non bisogna dimenticare quel documento fondamentale per il problema cinese che è stata la Lettera inviata ai Cinesi da papa Benedetto XVI. Quella Lettera oggi è attuale, ha attualità. Rileggerla fa bene. E sempre la Santa Sede è aperta ai contatti: sempre, perché ha una vera stima per il popolo cinese».

Il desiderio di un ponte con la Cina, oltre quello «aereo» fortemente simbolico, è stato esplicitato dal Papa varie volte. Egli aveva espresso sia il desiderio di andare in Cina sia quello di ripristinare rapporti di amicizia. «La Cina – disse rientrando dagli Stati Uniti il 27 settembre 2015 – è una grande nazione, che apporta al mondo una grande cultura e tante cose buone. Io ho detto una volta sull’aereo, tornando dalla Corea, che mi piacerebbe tanto andare in Cina. Io amo il popolo cinese; gli voglio bene. Mi auguro che ci siano le possibilità di avere buoni rapporti, buoni rapporti. Abbiamo contatti, ne parliamo… Andare avanti. Per me avere un Paese amico come la Cina, che ha tanta cultura e tanta possibilità di fare bene, sarebbe una gioia».

Nell’intervista al professor Sisci sono pure emerse le radici dell’interesse del Papa gesuita per il Paese: «Per me, la Cina è sempre stata un punto di riferimento di grandezza – ha detto Francesco –. Un grande Paese. Ma più che un Paese, una grande cultura, con un’inesauribile saggezza. Da ragazzo, qualunque cosa leggessi sulla Cina aveva la capacità di suscitare la mia ammirazione. Ammiro la Cina. In seguito, ho studiato la vita di Matteo Ricci e ho visto che quest’uomo provava quello che provavo io: ammirazione. Ho capito come sia stato in grado di dialogare con questa grande cultura dotata di antichissima saggezza. È stato capace di “incontrarla”».

Un elemento importante del viaggio in Myanmar e Bangladesh del dicembre 2017 è stato proprio il fatto che il Papa sia stato il primo a considerare in maniera esplicita il nuovo ruolo che la Cina vuole svolgere – e sta già svolgendo – nel contesto internazionale. Un dato di fatto che Francesco stesso ha riassunto, nella conferenza stampa al rientro a Roma da Dacca, con queste parole: «Pechino ha una grande influenza sulla regione, perché è naturale: il Myanmar non so quanti chilometri di frontiera abbia lì; anche nelle Messe c’erano cinesi che sono venuti… Credo che questi Paesi che circondano la Cina, anche il Laos, la Cambogia, hanno bisogno di buoni rapporti, sono vicini. E questo lo trovo saggio, politicamente costruttivo, se si può andare avanti. Però, è vero che la Cina oggi è una potenza mondiale: se la vediamo da questo lato, può cambiare il panorama». Sappiamo bene, del resto, che non sarebbe possibile pensare alla pace nel mondo senza considerare il ruolo giocato dalla Cina. Nel nostro tempo, segnato da guerre commerciali e animi infiammati, questa riflessione ha un valore ancora maggiore.

È importante notare come il viaggio in Myanmar e Bangladesh sia stato seguìto con attenzione dalla Cina. La stampa della Repubblica popolare ne ha dato conto, in particolare il Global Times, un tabloid prodotto dal Quotidiano del Popolo. Ricordiamo pure che proprio il Global Times ha dedicato di recente molti articoli al Pontefice, e in maniera inattesa ha pubblicato nella sua prima pagina del 18 febbraio 2017 una grande foto di Francesco.

Il Papa non ha nascosto neppure questa volta il suo desiderio di un eventuale viaggio: «Mi piacerebbe, non è una cosa nascosta. Le trattative con la Cina sono di alto livello culturale». Sempre nel volo da Dacca a Roma, ha aggiunto, a proposito del dialogo politico: «Si deve fare passo passo, con delicatezza, come si sta facendo. Lentamente». E ha concluso: «Ma le porte del cuore sono aperte. E credo che farà bene a tutti, un viaggio in Cina. A me piacerebbe farlo».

Parlando della Cina, Francesco ha usato un’espressione interessante: vedere le cose da un lato che può cambiare la percezione del panorama. E ha parlato di relazioni internazionali «politicamente costruttive». Non dobbiamo lasciarci sfuggire il senso di queste parole, che sono la chiave della «diplomazia della misericordia» di Bergoglio.

I rapporti tra Cina e Santa Sede negli ultimi anni

Negli anni del pontificato di Francesco i contatti tra Cina e Santa Sede si sono moltiplicati e i canali di comunicazione sono apparsi più stabili ed efficaci. Ma i dialoghi istituzionali vanno avanti sin dal 1986, cioè da oltre 30 anni: sarebbe un abbaglio, dunque, immaginare che questi sviluppi siano legati agli ultimi tempi. Essi sono semmai una tappa importante in un cammino fatto di passi molto ponderati da entrambe le parti.

Francesco ha camminato sulla stessa strada di san Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI. In particolare, la sua azione si riconnette a quella del suo immediato Predecessore. Il 27 maggio 2007 fu pubblicata la «Lettera del Santo Padre Benedetto XVI ai Vescovi, ai presbiteri, alle persone consacrate e ai fedeli laici della Chiesa cattolica nella Repubblica popolare cinese», ricca di indicazioni pastorali. In essa si insiste sull’unità della Chiesa e si auspica il dialogo con le autorità del governo.

Citando ciò che Giovanni Paolo II aveva affermato in un messaggio del 24 ottobre 2001, Benedetto XVI scrisse: «Seguo con particolare interesse anche le vicende di tutto il Popolo cinese, verso il quale nutro un vivo apprezzamento e sentimenti di amicizia, sino a formulare l’auspicio “di vedere presto instaurate vie concrete di comunicazione e di collaborazione fra la Santa Sede e la Repubblica popolare cinese”, poiché “l’amicizia si nutre di contatti, di condivisione di sentimenti nelle situazioni liete e tristi, di solidarietà, di scambio di aiuto”. Ed è in tale prospettiva che il mio venerato Predecessore aggiungeva: “Non è un mistero per nessuno che la Santa Sede, a nome dell’intera Chiesa cattolica e – credo – a vantaggio di tutta l’umanità, auspica l’apertura di uno spazio di dialogo con le Autorità della Repubblica popolare cinese, in cui, superate le incomprensioni del passato, si possa lavorare insieme per il bene del Popolo cinese e per la pace nel mondo”. Sono consapevole che la normalizzazione dei rapporti con la Repubblica popolare cinese richiede tempo e presuppone la buona volontà delle due Parti».

Consideriamo che per decenni i vescovi furono eletti localmente in tutto il Paese nelle Chiese attive con l’approvazione del governo. In molti casi, essi non erano candidati all’episcopato approvati da Roma. Ricordiamo che il processo di legittimazione fu avviato da Giovanni Paolo II e ha riguardato una quarantina di vescovi dal 2000 a oggi. Come vescovi nominati in modo irregolare e spesso ordinati da altri vescovi che erano stati nominati allo stesso modo senza l’approvazione del Vaticano, essi erano, formalmente parlando, automaticamente scomunicati. Ma più tardi furono raggiunti gli accordi tra questi vescovi e Roma. Non è mai stato sollevato alcun grosso problema, e questi vescovi e la Santa Sede hanno trovato soluzioni per riconoscere le nomine e andare avanti con la ricostruzione delle diocesi e della vita della Chiesa.

L’accordo di cui è stata data comunicazione il 22 settembre è una base solida per futuri sviluppi. Non dimentichiamo pure che si tratta di un accordo siglato in assenza di rapporti diplomatici.

La sua logica è stata ben descritta nell’intervista rilasciata da Francesco al professor Sisci. Tra l’altro, il Papa ha ribadito l’importanza del dialogo, che «non vuol dire che si termina con un compromesso», ma vuol dire: «“Guarda, siamo arrivati a questo punto, posso essere d’accordo oppure no, ma camminiamo assieme”. Questo vuol dire costruire». A partire da oggi il cammino andrà verificato nel tempo, ma la direzione intrapresa appare quella corretta.

Il significato dell’accordo

Francesco ha spiegato il significato dell’accordo in due occasioni. La prima volta, in maniera informale, durante la conferenza stampa del volo di ritorno dal viaggio apostolico nel Paesi baltici, il 25 settembre scorso. La seconda volta, in un articolato e denso «Messaggio ai fedeli cinesi e alla Chiesa universale», del 26 settembre, nel quale ha spiegato il significato dell’accordo. In questo testo egli afferma di «aver attentamente esaminato ogni singola situazione personale e ascoltato diversi pareri» e dopo aver «riflettuto e pregato molto cercando il vero bene della Chiesa in Cina». La sua decisione è stata presa «davanti al Signore e con serenità di giudizio». Francesco auspica che si possa «dare inizio a un percorso inedito, che speriamo aiuterà a sanare le ferite del passato, a ristabilire la piena comunione di tutti i Cattolici cinesi e ad aprire una fase di più fraterna collaborazione, per assumere con rinnovato impegno la missione dell’annuncio del Vangelo». Nel presente fascicolo della rivista pubblichiamo il testo integrale del Messaggio, che presentiamo nell’Editoriale.

Come spiega il Pontefice, il cammino intrapreso si concretizza oggi nel riconoscimento della piena comunione ai vescovi cinesi ordinati senza mandato pontificio e in un accordo sul modo di nominare i futuri pastori. Notiamo pure che Francesco adesso ha creato una nuova diocesi in territorio cinese.

Alcuni si sono chiesti se sia accettabile cedere al governo cinese l’autorità di nominare i vescovi. Questa domanda non è posta in maniera corretta. La Chiesa non cede l’autorità di nominare i vescovi. La storia della Chiesa è semmai da considerare anche come la storia della ricerca di accordi con le autorità politiche sulla nomina dei vescovi.

Negli accordi attuali con alcuni Paesi democratici occidentali ci sono ancora clausole che regolano il potere di intervento del governo sulla nomina dei vescovi[2]. Per secoli i cattolici furono accusati negli Stati Uniti di essere fedeli al Papa e non a Washington, e quindi furono chiamati «papisti», un termine dispregiativo. In Italia, durante la Prima guerra mondiale, i cattolici furono sospettati di schierarsi con l’Austria, un Paese considerato cattolico. La Santa Sede ha anche raggiunto un consenso con il Vietnam – un Paese comunista – sulla nomina dei vescovi e non ci sono stati grandi problemi o opposizioni.

La Cina e la Santa Sede mostrano entrambe buona volontà. È certo interesse di tutt’e due le parti promuovere candidati che siano lungimiranti, equilibrati e ben inseriti nelle loro comunità.

Possiamo anche fare un passo indietro nel passato e ricordare la stipula del Concordato del 1801 tra Napoleone Bonaparte e la Santa Sede che, per motivi storici, è tuttora vigente nella diocesi di Strasburgo e di Metz. Attraverso questo accordo si cercò di disciplinare in maniera nuova il rapporto tra Stato moderno e Chiesa cattolica, tra società civile e religione professata. Esso contribuì a compattare il mondo cattolico francese e fece cessare lo scisma della Chiesa costituzionale, che aveva dolorosamente contrapposto tra loro i fedeli cattolici[3].

Non si deve considerare questo accordo tra Cina e Santa Sede come isolato o come il punto finale e conclusivo di un processo. Al contrario, bisogna inquadrarlo all’interno di un dialogo progressivo che si svilupperà e verificherà nel tempo. Certo, non è escluso che ci siano nel futuro incomprensioni o problemi da affrontare. E tuttavia le difficoltà non sono più tali da impedire ai cattolici cinesi di vivere in comunione tra loro e con il Papa. E questo è certamente un passo rilevante. Ed è in linea con ciò che ha ribadito il card. Pietro Parolin in un’intervista rilasciata a Gianni Valente e pubblicata su Vatican Insider: «Non si tratta, perciò, di mantenere una perenne conflittualità tra princìpi e strutture contrapposti, ma di trovare soluzioni pastorali realistiche che consentano ai cattolici di vivere la loro fede e di proseguire insieme l’opera di evangelizzazione nello specifico contesto cinese»[4].

Non dobbiamo poi dimenticare che l’Associazione patriottica è stata un’istituzione influente nella Chiesa cinese per più di mezzo secolo. Possiamo tener presente che essa è nata in un momento storico particolare e potrebbe pure subire evoluzioni, come è sembrato di cogliere negli ultimi tempi.

Costruire la fiducia

È necessario riconoscere che la storia del rapporto tra Occidente e Cina è stata profondamente segnata dal colonialismo e dall’imperialismo occidentale. Pensando al rapporto tra la Cina e la Chiesa cattolica, si può dire che questa ferita storica ha fatto sorgere problemi, ansie e paure reciproche. È necessario prendere tempo per costruire un rapporto di fiducia tra Cina e Santa Sede. E questa è la cosa più importante: la fiducia.

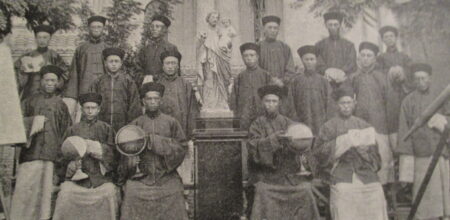

Possiamo farci guidare da Matteo Ricci, che Francesco cita nel suo Messaggio. Egli aveva a cuore l’«amicizia». Nel 1601 il missionario gesuita scrisse un trattato sull’amicizia in cui s’intrecciano la sapienza cinese e quella occidentale. L’eco di quest’opera costituì un’opportunità, per i mandarini e i letterati della corte dei Ming, per conoscere il pensiero di grandi filosofi occidentali; ma per altri padri gesuiti fu anche la base per poter comprendere e dialogare con i grandi intellettuali della Cina. La fiducia si fonda sulla potenza esistenziale del dialogo, che riesce a trasformare gli animi, richiedendo a volte molta dedizione, e a volte anche sofferenza.

«Quando si considera l’amico come se stesso – scrive Ricci –, allora il lontano si avvicina, il debole si rafforza, chi ha subìto disgrazie torna nella prosperità, l’ammalato guarisce». La fiducia avvicina, rafforza e guarisce ferite. Anche quelle ancora aperte o profonde, frutto delle persecuzioni. La fiducia è un processo che richiede tempo. È una «via», più che una «meta»: una via consapevole che l’unità prevale sul conflitto. I processi di cambiamento non devono bloccarsi in conflitti distruttivi e insuperabili. La fiducia è anche quel giusto mezzo che, come nel guidare una bicicletta, fa stare in piedi e permette, trovando la giusta velocità, di andare avanti e di non fermarsi.

Non è un caso che p. Martino Martini (1614-1661), nel suo Trattato sull’Amicizia, abbia utilizzato la metafora del mare, della navigazione e del naufragio per affrontare il tema dell’amicizia. C’è bellezza e sofferenza nell’amicizia. La riconciliazione e il dialogo, fondati su una fiducia capace di superare gli ostacoli e gli errori, sono una forma profonda di «conversione» a cui tutti siamo chiamati.

Per questo papa Francesco ha fatto ricorso al tema dell’amicizia per parlare della Cina. Nei confronti dei cinesi egli sente indubbiamente quell’empatia che può mettere in moto la dinamica che conduce – di incontro in incontro – sempre più avanti. La situazione della Chiesa in Cina è molto cambiata nel corso dei decenni e anche nel corso dell’ultimo decennio. Ciò è molto importante per la ricerca delle vie oggi più adeguate e accettabili per proseguire il cammino.

Le molte sfide dell’oggi

Se fino a oggi molta parte del dibattito ecclesiale era presa dai dissidi e dalle tensioni interne, ora – grazie a questo primo accordo – possiamo concentrarci meglio sulle sfide pastorali positive. Non è nostro compito descriverle tutte e in maniera esaustiva. Tuttavia può essere utile, a questo punto, ricordare alcune tra le sfide più significative, già illustrate nel corso degli ultimi due anni sulla rivista La Civiltà Cattolica in ben oltre 20 articoli sull’argomento[5]. Servirà almeno per proiettarsi nel futuro con animo vigile e con speranza.

La sfida spirituale. La Cina sta cambiando rapidamente e affronta sfide diverse rispetto al passato. Sappiamo che negli ultimi 10 anni essa ha conosciuto un’economia in rapida espansione, che ha attirato l’attenzione della comunità internazionale. In questo cambiamento economico, la società e il popolo cinese sono alla ricerca di un senso da dare all’esistenza attraverso diverse tradizioni e discipline. La «via cristiana» di tale ricerca è un tema di attualità nel dibattito sociale, politico ed educativo nel Paese. Lo sviluppo e il progresso economico, infatti, non hanno eliminato i bisogni spirituali: la fede e la spiritualità contribuiscono in modo significativo alla comprensione dell’essere umano, dei suoi valori e delle sue aspirazioni.

In tutti i settori la vita è diventata troppo materialista e utilitarista, facendo allontanare molte persone dalle proprie tradizioni e dalla propria cultura. Inoltre, le idee e il comportamento di molti cinesi sono in contrasto con i costumi e i valori spirituali tradizionali.

A quali forme di evangelizzazione e di servizio sta pensando la Chiesa cattolica cinese per farsi prossima a questa gente che è in una costante ricerca di senso? La Chiesa è pronta ad affrontare questa sfida?

La sfida «politica». La Chiesa cattolica cinese è pure chiamata a ridefinire il suo ruolo e le sue relazioni con il Partito comunista e con la sua ideologia. Questo non significa che la Chiesa debba necessariamente condividere la politica e i valori del Partito, ma piuttosto che essa deve trovare soluzioni per continuare la sua missione e il suo ministero in Cina. Ha commentato Francesco Sisci in un’intervista a il Sussidiario: «Il punto non è se il Governo comunista cinese sia ideale o malvagio. Il punto, come ha detto il Papa, è: che fare?». E ha concluso: «Certo, nel fare si rischia di sbagliare ma si rischia anche di fare bene. Sempre come ha detto il Papa, non cercare di fare il bene è un male»[6].

I valori culturali e tradizionali cinesi e i valori evangelici e l’insegnamento ecclesiale, del resto, hanno molte cose in comune. La società cinese e la Chiesa devono capire e apprezzare i valori condivisibili e proseguire il loro dialogo alla ricerca del bene comune.

La sfida delle divisioni interne. Ricordiamo anche che ci sono state molte tensioni tra la comunità cosiddetta «ufficiale» e quella «non ufficiale». Le sofferenze vissute non possono però non dare frutti per un futuro di riconciliazione. Entrambe le comunità oggi sono chiamate a una nuova fase perché il Vangelo sia predicato più efficacemente in Cina. La conversione pastorale e missionaria è oggi più che mai fondamentale. Le distinzioni tra le comunità e i rapporti tra esse sono dipesi sino a oggi dalle situazioni locali. Soprattutto nelle grandi città, essi sono più labili e meno rilevanti per i giovani cattolici.

Ma i cattolici cinesi sanno bene quanto queste divisioni e le difficoltà nel rapporto con le autorità civili abbiano rappresentato un peso, rendendo il cammino della Chiesa cattolica in Cina ancora oggi arduo.

Le due comunità – quella «ufficiale» e quella «non ufficiale» – non devono permettere che gli odi e le ferite del passato condizionino la loro vita e impediscano la grande missione che le attende. Le tensioni e le incomprensioni vanno superate. Vescovi e sacerdoti sono chiamati a fare il primo passo per essere uniti e lavorare insieme per il regno di Dio in Cina, senza scontrarsi per il potere e il prestigio. In questo modo diventerà possibile la riconciliazione ecclesiale, che è fondamentale per lo sviluppo della Chiesa cattolica in Cina.

Così il card. Parolin ha sintetizzato questa sfida, nell’intervista rilasciata a Gianni Valente: «Certo, sono tante le ferite oggi ancora aperte. Per curarle, occorre usare il balsamo della misericordia. E se a qualcuno viene chiesto un sacrificio, piccolo o grande, deve essere chiaro a tutti che questo non è il prezzo di uno scambio politico, ma rientra nella prospettiva evangelica di un bene maggiore, il bene della Chiesa di Cristo». L’obiettivo è quello di non «dover più parlare di vescovi “legittimi” e “illegittimi”, “clandestini” e “ufficiali” nella Chiesa in Cina, ma di incontrarsi tra fratelli, imparando nuovamente il linguaggio della collaborazione e della comunione»[7]. Questo rimane l’obiettivo e la speranza che accompagna il passo fatto e quelli che si faranno nel futuro.

La sfida della «sinizzazione». Poiché la Cina ha caratteristiche proprie, la Chiesa cattolica cinese è chiamata a essere pienamente cattolica e pienamente cinese, in modo da inculturare i suoi insegnamenti e i valori del Vangelo. Assumere caratteristiche cinesi significa andare a fondo nel processo di inculturazione.

La Chiesa può dialogare con le culture e le tradizioni cinesi, con la sua ricca storia nell’arte, nella musica, nella letteratura e nella poesia. Il presidente Xi Jinping, in un discorso all’Unesco, aveva lodato il ruolo delle religioni nella vita del Paese, dicendo: «Nel corso degli ultimi 2000 anni le religioni come il Buddismo, l’Islam e il Cristianesimo sono state introdotte in Cina, nutrendo la musica, la pittura e la letteratura del Paese»[8].

Nel caso del cristianesimo, gli esempi possono essere innumerevoli. Citiamo qui solo il ruolo del grande pittore gesuita Giuseppe Castiglione (in cinese Láng Shìníng) – nato a Milano nel 1688 e morto a Pechino nel 1766 –, il quale ebbe funerali imperiali dall’imperatore Qianlong, che lo stimava moltissimo.

Una sfida particolare deriva dal fatto che negli ultimi anni la leadership cinese ha ripetutamente richiesto alle religioni presenti nel territorio cinese di «sinizzarsi» (zhongguohua). Questo tema appare negli interventi del presidente Xi Jinping a partire dal 2015, ma la sua frequenza si è intensificata poco prima e dopo il XIX Congresso del Partito comunista, tenutosi nell’ottobre 2017. La relazione del Presidente, all’inizio Congresso, recitava così: «Noi attueremo pienamente la politica di base del Partito per le questioni religiose, sosterremo il principio che le religioni in Cina devono avere un orientamento cinese, e forniremo una guida attiva alle religioni, in modo che possano adattarsi alla società socialista».

Se è chiaro che nessuna religione può diventare un mero strumento dell’apparato politico, è anche vero che il contenuto del compito che il governo chiede di attuare alle organizzazioni religiose e ai credenti è lontano dall’essere chiaramente definito. In un contesto che cambia, c’è forse spazio per il confronto e l’immaginazione.

Può essere utile a tale riguardo una riflessione sul passato. Ricordiamo che per il cristianesimo è stato fondamentale abbracciare la propria missione universale, al di là dell’originaria esperienza e cultura giudaica, e immergersi profondamente nella cultura greca. Questo ha avuto un forte impatto sullo sviluppo della vita e della missione della Chiesa, arrivando poi a trasformare il mondo dell’impero romano. Greca non era solo la cultura dell’impero romano: Aristotele e Platone informavano tutta la cultura che arrivava da Roma fino alle pendici dell’allora invalicabile Himalaya. Il cristianesimo è pensato in categorie greche. Che cosa potrà significare pensarlo in categorie cinesi?

Per riflettere su questo tema può essere utile una considerazione fatta dall’allora card. Joseph Ratzinger nella prefazione alla traduzione cinese del suo libro-intervista Il sale della terra: «La vera questione è: può la fede cristiana costituire una risposta duratura, vissuta non soltanto da una minoranza in Cina, ma diventare una forza che plasmi tutta la Cina? Apparirà un giorno un cristianesimo asiatico o cinese, così come apparve un cristianesimo greco e latino, sorto dal suo transito dal giudaismo al paganesimo? O come apparve, nell’epoca tardo antica, un cristianesimo germanico, slavo ed europeo?»[9].

In questo ambito prende senso la riflessione teologica. Nel contesto del confucianesimo e del taoismo tradizionali, la teologia cerca di collegare strettamente tra loro la grande tradizione del pensiero e della sensibilità cinese con il cristianesimo. Anche il cristianesimo va pensato in termini cinesi e tenendo conto della grande filosofia e saggezza cinese.

Un futuro da scrivere

Alla luce dell’accordo del 22 settembre, la Chiesa in Cina è dunque chiamata a rinnovare con slancio la sua missione di annunciare il Vangelo, per contribuire nel modo più efficace al bene del popolo cinese con il suo messaggio religioso e con il suo impegno caritativo e sociale. È per questo che deve essere localizzata e pienamente cinese, andando a fondo nel processo di inculturazione, nella prospettiva dell’universalità propria del cattolicesimo. Dunque: pienamente cinese e pienamente cattolica. Questo è l’obiettivo che la Chiesa propone sin dai tempi in cui mons. Celso Costantini era delegato apostolico in Cina (1922-1933)[10].

Lo ripetiamo: non bisogna considerare l’accordo come un punto di arrivo, ma di partenza. Non ci sono automatismi che garantiscano il miglioramento della qualità della vita religiosa cattolica cinese. Le sfide rimangono, ma certamente il processo di rimodellamento del rapporto tra le due parti è un fatto positivo per i cattolici cinesi.

Che cosa ha chiesto la Chiesa cattolica desiderando nel tempo un accordo? Lo ha riassunto il card. Parolin nella sua intervista già citata: «Con onestà e realismo, la Chiesa non chiede altro che professare la propria fede con più serenità, chiudendo definitivamente un lungo periodo di contrapposizioni, per aprire spazi di maggiore fiducia e offrire il positivo contributo dei cattolici al bene dell’intera società cinese»[11].

Il compito è pure tutto ben condensato nelle parole che papa Francesco ha pronunciato all’ Angelus del 22 maggio 2016: «Possano i cattolici cinesi, insieme a quanti seguono altre nobili tradizioni religiose, divenire segno concreto di carità e riconciliazione. In tal modo essi promuoveranno un’autentica cultura dell’incontro e l’armonia dell’intera società, quell’armonia che ama tanto lo spirito cinese».

E noi? Qual è il nostro compito alla luce di questo nuovo passo dell’accordo? Da parte nostra, come ha affermato il card. Pietro Parolin in una recente conferenza, «siamo tutti chiamati ad accompagnare con affettuosa vicinanza, rispetto, umiltà, e soprattutto con la preghiera, questo cammino della Chiesa in Cina. Si tratta di scrivere una pagina inedita della storia, guardando avanti con fiducia nella Provvidenza divina e sano realismo, per assicurare un futuro in cui i cattolici cinesi possano sentirsi profondamente cattolici, ancor più visibilmente ancorati alla salda roccia che, per volontà di Gesù, è Pietro, e pienamente cinesi, senza rinnegare o sminuire tutto quello che di vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato (cfr Fil 4,8) ha prodotto e continua a produrre la loro storia e la loro cultura».

***

[1]. F. Sisci, «Intervista di Papa Francesco ad “Asia Times”» (tr. it. in www. osservatoreromano.va/it/news/incontro-attraverso-il-dialogo), 2 febbraio 2016.

[2]. Cfr M.-E. Herghelegiu, Reservatio Papalis. A Study on the Application of a Legal Prescription According to the 1983 Code of Canon Law, Münster, Lit Verlag, 2008, 50.

[3]. Cfr G. Sale, «Concordato e nomine dei vescovi. Il caso di Pio VII e Napoleone», in Civ. Catt. 2018 I 558-567.

[4]. G. Valente, «Parolin: “Ecco perché dialoghiamo con la Cina”», in Vatican Insider, 3 febbraio 2018.

[5]. Cfr A. Spadaro (ed.), Nell’anima della Cina. Saggezza, storia, fede, Milano, Àncora, 2017; e anche Cina, nella nostra collana monografica digitale «Accènti» (www.laciviltacattolica.it/accenti).

[6]. F. Ferraù, «Per la prima volta Pechino distingue tra politica e fede», in il Sussidiario (http://www.ilsussidiario.net/News/Esteri/2018/9/23/ACCORDO-VATICANO-CINA-Per-la-prima-volta-Pechino-distingue-tra-politica-e-fede-/840494/), 23 settembre 2018.

[7]. G. Valente, «Parolin: “Ecco perché dialoghiamo con la Cina”», cit.

[8]. Xi Jinping, Governare la Cina, Firenze – Milano, Giunti, 2016, 326 s.

[9] . Qui in traduzione francese: http://eglasie.mepasie.org/asie-du-nord-est/chine/2006-01-16-preface-de-di-shang-de-yan-le-sel-de-la-terre (corsivo nostro).

[10]. D’altra parte, con l’accordo del 22 settembre la Santa Sede implicitamente prosegue la lezione del card. Celso Costantini, che aveva rifiutato ogni appoggio a forme di «protettorato» straniero per i cattolici cinesi.

[11]. G. Valente, «Parolin: “Ecco perché…”», cit.