|

|

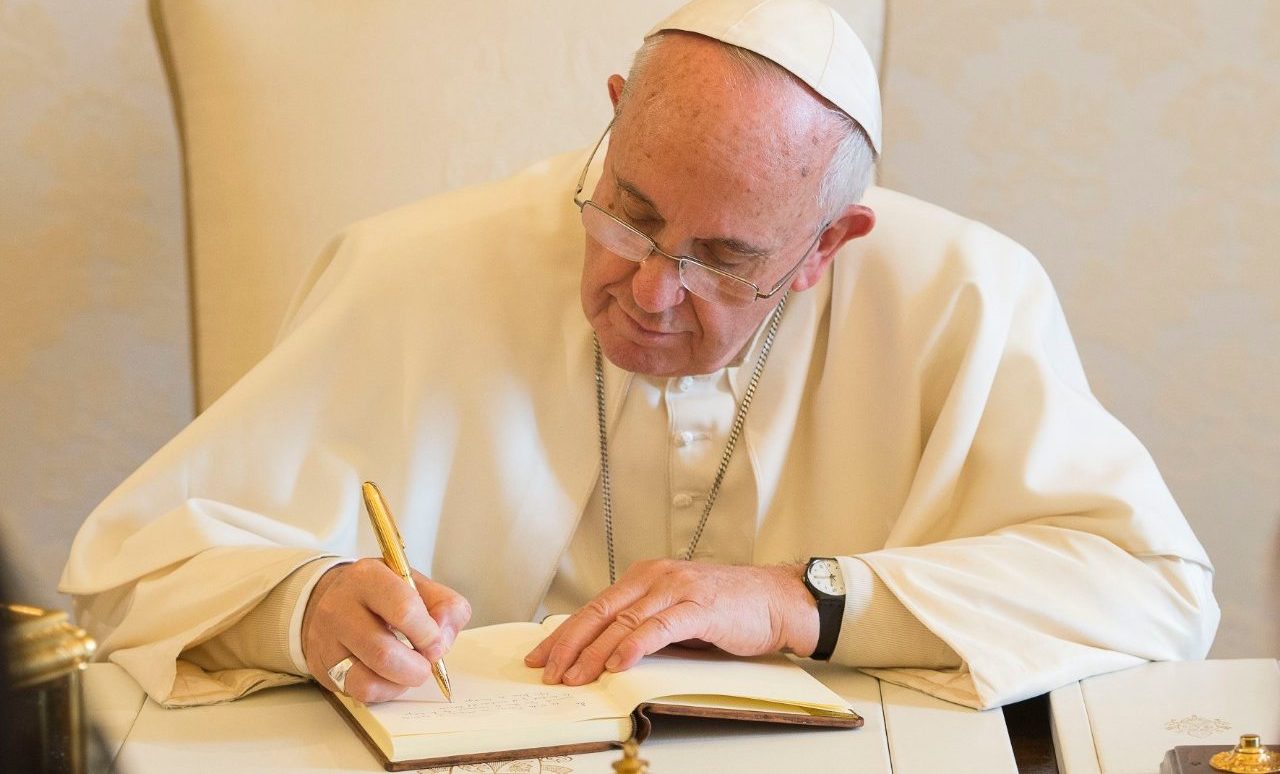

Nel suo intervento alla Congregazione generale cardinalizia previa al conclave del 2013[1], l’allora cardinale Jorge Bergoglio disse: «Quando la Chiesa non esce da sé per evangelizzare, diventa autoreferenziale e allora si ammala. […] Quando la Chiesa è autoreferenziale, senza accorgersene crede di avere luce propria. Cessa di essere il mysterium lunae e dà luogo al male gravissimo della mondanità spirituale. […] Semplificando, ci sono due immagini di Chiesa: o la Chiesa evangelizzatrice che esce da sé, […] o la Chiesa mondana che vive in sé, di sé, per sé. Questo deve illuminare i possibili cambiamenti e le riforme che andranno fatte per la salvezza delle anime. Pensando al prossimo Papa: un uomo che, fondato sulla contemplazione di Gesù Cristo e sull’adorazione di Gesù Cristo, aiuti la Chiesa a uscire da sé verso le periferie esistenziali, che l’aiuti a essere la madre feconda che vive “la dolce e confortante gioia di evangelizzare”».

In queste parole c’è già in embrione quello che sarà il programma di papa Francesco. Ora, nel decimo anno del suo pontificato, proveremo a illustrare come esso si stia realizzando, considerando cinque documenti principali: tre esortazioni apostoliche (Evangelii gaudium [EG], 2013; Amoris laetitia [AL], 2016; Gaudete et exsultate [GE], 2018) e due encicliche (Laudato si’ [LS], 2015; Fratelli tutti [FT], 2020).

«Da dove?». Chiesa in uscita, ospedale da campo, povera e per i poveri

Al centro del pensiero di Francesco c’è la Chiesa, ma una Chiesa che evangelizza e che nell’evangelizzare trova la sua ragion d’essere. EG lo afferma apertamente. A questo documento, apparso dopo un sinodo che Francesco non aveva né convocato né diretto, egli ha saputo imprimere un tono molto personale. Ne ha fatto un testo in qualche modo programmatico, in piena sintonia con Paolo VI, che proclamava: «Evangelizzare, infatti, è la grazia e la vocazione propria della Chiesa, la sua identità più profonda. Essa esiste per evangelizzare»[2]. Francesco ha ripreso la definizione della Chiesa data dal Concilio Vaticano II, che poneva al centro la «missione», concepita secondo la categoria di «sacramento», profondamente radicata nella tradizione più antica e troppo dimenticata negli ultimi secoli.

La preminenza accordata all’evangelizzazione esclude una Chiesa chiusa (autoreferenziale). Francesco lo chiarisce icasticamente, quando rivendica una Chiesa in uscita, di cui riassume l’operato concreto con cinque verbi: «prendere l’iniziativa» (primerear), «coinvolgersi», «accompagnare», «fruttificare» e «festeggiare» (EG 24).

Il Papa vuole affrontare i problemi interni della Chiesa con una «conversione pastorale e missionaria» (EG 25): parla di «un improrogabile rinnovamento ecclesiale» con mezzi adeguati «per l’evangelizzazione del mondo attuale, più che per l’autopreservazione» (EG 27). Questo orientamento viene illustrato con l’immagine dell’«ospedale da campo»: «Io vedo con chiarezza che la cosa di cui la Chiesa ha più bisogno oggi è la capacità di curare le ferite e di riscaldare il cuore dei fedeli, la vicinanza, la prossimità. Io vedo la Chiesa come un ospedale da campo dopo una battaglia. È inutile chiedere a un ferito grave se ha il colesterolo e gli zuccheri alti! Si devono curare le sue ferite. Poi potremo parlare di tutto il resto»[3].

Questa immagine è molto legata al tema della «misericordia»: una misericordia che si deve manifestare con urgenza per guarire le ferite. Questo tema è centrale nella vita e nella spiritualità di Jorge Bergoglio. E in tale contesto si spiega la convocazione del Giubileo straordinario della misericordia (dall’8 dicembre 2015 al 20 novembre 2016).

Dobbiamo anche ricordare il desiderio ardente che Francesco ha espresso ai giornalisti dopo essere diventato Papa: «Come vorrei una Chiesa povera e per i poveri!». Non è stato il vezzo retorico dell’esordiente. Questa sollecitudine risale almeno a Giovanni XXIII e al Concilio Vaticano II[4].

Successivamente la formula si è arricchita di nuove sfumature. Per Francesco, l’opzione per i poveri non si può ridurre a una forma di assistenzialismo (cfr EG 199), e neppure la si deve far sfociare in strumentalizzazione ideologica[5]. Il povero non va considerato come oggetto dell’azione della Chiesa, bensì come soggetto: i cristiani sono chiamati a creare le condizioni opportune affinché i poveri diventino protagonisti. «Per la Chiesa l’opzione per i poveri è una categoria teologica prima che culturale, sociologica, politica o filosofica» (EG 198). Essa aiuta a comprendere Dio e il mondo nella prospettiva di Dio. I poveri sono il «luogo ermeneutico» dal quale guardare la realtà. Essere amici dei poveri significa non soltanto avvicinarci a loro benevolmente, ma lasciarci evangelizzare da loro (cfr EG 198). Pertanto, siamo ben lontani dall’assistenzialismo paternalistico che non di rado ha caratterizzato l’attività caritativa di cristiani e istituzioni ecclesiali.

«Chi?». Chiesa comunità di tutti, Chiesa sinodale

La Chiesa pensata da Francesco è la Chiesa formata da tutti i credenti. Si ricollega così al Concilio e alla sua rivalorizzazione del ruolo dei laici (cfr EG 102). Due elementi in particolare vanno messi in risalto.

In primo luogo, la critica del clericalismo, vera e propria piaga della Chiesa. Esso non soltanto impedisce ai laici di assumere il proprio ruolo, ma costituisce anche un pervertimento del ministero presbiterale, che smette di essere servizio per trattare i laici come «mandatari»[6].

In secondo luogo, Francesco punta decisamente sulla sinodalità, in quanto è un modo rinnovato di essere Chiesa. La sinodalità è una categoria essenziale[7]. Ricordiamo il discorso di Francesco nel cinquantesimo anniversario dell’istituzione del Sinodo (17 ottobre 2015), in cui si manifesta un cambiamento di prospettiva: il Sinodo è una istituzione, la sinodalità è una maniera di essere Chiesa che s’ispira all’etimologia (sin-odos, «camminare insieme»). Il carattere sinodale è «dimensione costitutiva della Chiesa»; impedisce la separazione rigida tra Ecclesia docens ed Ecclesia discens. Una Chiesa sinodale è «una Chiesa dell’ascolto». Il Sinodo è «il punto di convergenza di questo dinamismo di ascolto condotto a tutti i livelli della vita della Chiesa»[8]. Per Francesco, la sinodalità costituisce anche «una strategia di azione». Essa ha plasmato i tre processi sinodali del suo pontificato, con indubbi progressi riguardo alla consapevolezza e ai comportamenti ecclesiali.

«Come?». Una spiritualità umanamente matura nell’orizzonte della santità

Se si vuole che tutti siano protagonisti, si devono rispettare alcune condizioni. Possiamo ricordarne tre: spiritualità intensa, santità come orizzonte, maturità umana e morale.

Tre grandi scritti di Francesco – EG, LS e AL – si concludono con un capitolo dedicato alla spiritualità. Si contrasta la mentalità, molto diffusa nella Chiesa, secondo cui a fornire le soluzioni dei problemi dovrebbero essere quelli che detengono in qualche modo l’autorità e il potere. Per Francesco, il mondo va reso migliore da tutti, insieme; e per un cristiano questa responsabilità è in stretta relazione con una spiritualità profonda, tesa a far sì che l’esperienza di Dio impregni la visione della vita e la condotta personale.

Il Papa ha dedicato l’esortazione apostolica Gaudete et exsultate alla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo. Intendeva accostare la dottrina della Chiesa alla vita dei comuni cristiani. Non si deve pensare soltanto a coloro che sono beatificati e canonizzati, perché «lo Spirito riversa santità dappertutto» (GE 6; i santi «della porta accanto», GE 7). Francesco ha considerato questa santità in relazione a due antiche eresie tuttora presenti nel mondo, anche se i loro nomi forse non sono più tanto familiari: lo gnosticismo e il pelagianesimo.

La maturità umana è preziosa per la vita cristiana e per la morale personale. A questo riguardo, è importante l’esortazione Amoris laetitia, non soltanto per come tratta il tema delle persone divorziate e risposate, ma anche per la prospettiva morale con cui affronta tale questione e le sue conseguenze pastorali. Il Papa menziona Giovanni Paolo II e la «legge della gradualità» (AL 295); fa riferimento alla Congregazione per la dottrina della fede, quando, a proposito dell’eutanasia, dice che bisogna considerare l’imputabilità e la responsabilità di un’azione tenendo conto delle circostanze (cfr AL 302). Ma la categoria fondamentale è il «discernimento»: «È meschino soffermarsi a considerare solo se l’agire di una persona risponda o meno a una legge o a una norma generale, perché questo non basta a discernere e ad assicurare una piena fedeltà a Dio nell’esistenza concreta di un essere umano» (AL 304). Nell’affrontare situazioni umane complesse, la morale e la pastorale devono essere concordi.

Dietro questa posizione c’è la spiritualità ignaziana. Non soltanto perché qui viene chiamato in causa più volte il discernimento, ma anche perché Francesco riprende la visione umanista che animava sant’Ignazio: al centro c’è l’individuo in quanto soggetto autonomo, capace di una relazione personale e irripetibile con Dio. Il nucleo degli Esercizi spirituali di sant’Ignazio sta proprio nel cercare, discernere che cosa Dio si aspetta dall’esercitante.

«Cosa facciamo?». Critica e denuncia

Francesco adotta anche toni di denuncia. Talvolta le sue parole sono dure, perfino provocatorie. Egli critica il modello socioeconomico attuale in quanto escludente: «Non è possibile che non faccia notizia il fatto che muoia assiderato un anziano ridotto a vivere per strada, mentre lo sia il ribasso di due punti in borsa. Questo è esclusione. […] Abbiamo dato inizio alla cultura dello “scarto” che, addirittura, viene promossa. Non si tratta più semplicemente del fenomeno dello sfruttamento e dell’oppressione, ma di qualcosa di nuovo: con l’esclusione resta colpita, nella sua stessa radice, l’appartenenza alla società in cui si vive, dal momento che in essa non si sta nei bassifondi, nella periferia, o senza potere, bensì si sta fuori. Gli esclusi non sono “sfruttati” ma rifiuti, “avanzi”» (EG 53).

Il Papa denuncia «l’autonomia assoluta dei mercati e la speculazione finanziaria […], nuova tirannia invisibile, a volte virtuale, che impone, in modo unilaterale e implacabile, le sue leggi e le sue regole» (EG 56). Critica inoltre atteggiamenti che alimentano questo sistema economico: idolatria del denaro, sete di profitto, consumismo sfrenato.

Nella Laudato si’ viene denunciato l’antropocentrismo deviato. Esso è all’origine della crisi integrale, al tempo stesso sociale ed ecologica (cfr LS 48; 49; 122; 137). La critica di Francesco non è rivolta tanto all’antropocentrismo, svolta tipica del pensiero moderno, quanto alla sua deviazione, che lega tutti gli ambiti della realtà umana e sociale all’applicazione del paradigma tecnocratico secondo cui il soggetto, grazie alla tecnica, è in grado di dominare e di trasformare l’oggetto come una realtà che gli è esterna. Questa logica finisce per imporsi come l’unico modo di concepire le relazioni tra il soggetto umano e la realtà che lo circonda. Di conseguenza il soggetto si sente legittimato a non seguire nessun altro criterio nella sua relazione con qualsiasi oggetto di suo interesse, e in questo modo tutto viene strumentalizzato, compresa la persona umana (cfr LS 101-136).

A tale antropocentrismo deviato si collega la denuncia dell’individualismo, che viene evidenziata in FT. Si deve pensare non soltanto all’individuo in senso stretto, ma anche all’«individuo collettivo» (LS 89; 102). L’individualismo non si contrappone alla collettività, ma all’«altro», a chi viene considerato diverso per qualsiasi motivo. Pertanto, esso è l’assolutizzazione del particolare (dell’individuo isolato o del gruppo). Per Francesco, manifestazioni dell’individualismo sono il liberalismo e il populismo (cfr FT 155), in cui egli scorge una minaccia alla realtà del popolo, così centrale nel suo pensiero. L’individualismo conduce a un fenomeno ricorrente nelle nostre società: l’indifferenza verso l’«altro». In FT, con il lungo e ispirato commento alla parabola del buon samaritano, Francesco deplora l’indifferenza del sacerdote e del levita e critica quanti nel nostro mondo vivono racchiusi nei propri interessi e indifferenti a tutto il resto (cfr LS 113).

A fare da contrappunto a tutte queste critiche c’è la categoria di popolo. Essa si alimenta di un’antropologia che ha profonde radici cristiane: la persona umana, la sua sacra dignità, l’apertura all’altro, la disponibilità a condividere progetti comuni, la capacità di agire in modo creativo. È proprio l’opposto dell’individuo isolato, chiuso su sé stesso, attento soltanto ai suoi interessi, incapace di aprirsi all’altro, al diverso.

«Cosa facciamo?». Categorie ispiratrici

Agire è importante; ma non si deve cercare un attivismo dissennato, bensì un atteggiamento che possiamo riassumere in quattro categorie.

La gioia è l’effetto di una profonda esperienza di Dio, dell’incontro con lui, «quando permettiamo a Dio di condurci al di là di noi stessi perché raggiungiamo il nostro essere più vero. Lì sta la sorgente dell’azione evangelizzatrice. Perché, se qualcuno ha accolto questo amore che gli ridona il senso della vita, come può contenere il desiderio di comunicarlo agli altri?» (EG 8). Evangelizzare non è tanto un mandato imposto dall’esterno, quanto la reazione normale di chi ha percepito il significato del Vangelo e dell’incontro con Gesù, capaci di trasformare la vita. Per questo il Papa, con sottile ironia, critica i cristiani che «sembrano avere uno stile di Quaresima senza Pasqua» (EG 6), quelli che hanno «costantemente una faccia da funerale» (EG 10), quelli che non hanno fiducia nel messaggio e si trasformano in «pessimisti scontenti e disincantati dalla faccia scura» (EG 85).

La fratellanza universale si basa sull’amore. Le pagine di FT «non pretendono di riassumere la dottrina sull’amore fraterno, ma si soffermano sulla sua dimensione universale» (FT 6): un amore che non conosce frontiere, proprio in un mondo segnato da tante «frontiere» che separano popoli e gruppi sociali.

Alla cura della casa comune è dedicata l’enciclica Laudato si’. Il creato è un dono di Dio per tutti (cfr LS 155; 232); la risposta adeguata a questo dono è la cura, in contrasto con l’atteggiamento che il mondo moderno adotta nella relazione con la natura (basandosi sulla capacità di dominio, che rafforza l’antropocentrismo deviato). Francesco, in linea con l’etica attuale, applica la cura alla natura e al prossimo, specialmente alle persone più vulnerabili.

Le pagine sulla spiritualità cristiana (cfr LS 216-227) mostrano quali dimensioni debba assumere tale cura. Invitano a una conversione, alla gratitudine e alla gratuità, a «un modo alternativo di intendere la qualità della vita», a «uno stile di vita profetico e contemplativo, capace di gioire profondamente senza essere ossessionati dal consumo» (LS 222), a una sobrietà vissuta con libertà e con la consapevolezza di essere liberati (cfr LS 223).

Tutte queste categorie ispiratrici si comprendono meglio a partire dall’esperienza cristiana di Dio, che è «misericordia». Non sempre questa è l’idea che gli uomini si fanno di Dio. Il Giubileo della misericordia era finalizzato a rinnovare la consapevolezza ecclesiale di un Dio misericordioso; e i documenti che lo hanno accompagnato – Misericordia et misera e Misericordiae vultus – illustrano, con il tono pastorale e affabile proprio di Francesco, che cosa significhino la misericordia di Dio e la misericordia come disposizione del cristiano e del pastore nel sacramento della confessione. Lo vediamo nel capitolo che in AL tratta dei casi problematici che creano disagio e malessere in molti ambienti ecclesiali («Accompagnare, discernere e integrare la fragilità»), e nel passo che è dedicato alla logica della misericordia pastorale (cfr AL 307-312)[9].

«Cosa facciamo?». Strategia operativa

Vorremmo ora proporre una strategia articolata in quattro punti, tipici di Francesco: l’inclusione degli esclusi, l’ecologia integrale, il dialogo, costruire comunità.

L’inclusione degli esclusi è la proposta di EG in tema di dimensione sociale dell’evangelizzazione. Se questa dimensione non viene debitamente esplicitata, resta sfigurato il senso autentico e integrale della missione evangelizzatrice (cfr EG 176). Notiamo la contrapposizione inclusione-esclusione. Dall’inizio del suo pontificato Francesco ha denunciato «un’economia dell’esclusione e della inequità» (EG 53). Quando parla della missione evangelizzatrice, indica per la Chiesa il compito dell’«inclusione sociale dei poveri» (EG 186). Quella dell’inclusione sociale potrebbe apparire una missione poco «religiosa», ma Francesco chiarisce: «Ogni cristiano e ogni comunità sono chiamati ad essere strumenti di Dio per la liberazione e la promozione dei poveri, in modo che essi possano integrarsi pienamente nella società» (EG 187). A tal fine è essenziale «ascoltare il grido dei poveri».

Il Papa pone in stretta connessione la crisi sociale e quella ambientale (cfr LS 137-142). Esse hanno una causa comune. L’ ecologia integrale esprime la maniera in cui la proposta di Francesco intende abbracciare sia la dimensione umana e sociale, sia quella ambientale. Pertanto, al termine «ecologia» viene attribuito un significato nuovo e più pieno. La «casa comune» non è soltanto l’ambiente naturale, ma è anche quello umano. È in gioco l’armonia dell’intera creazione (cfr LS 225).

Il dialogo è la conseguenza del fatto che Francesco desidera costantemente avvicinarsi alla persona concreta, considerarla soggetto e non soltanto oggetto della nostra azione. Il dialogo implica una relazione umana in senso pieno, tra esseri di pari condizione, aperti alla comunicazione. Il Papa individua anche le componenti del dialogo: «Avvicinarsi, esprimersi, ascoltarsi, guardarsi, conoscersi, provare a comprendersi, cercare punti di contatto» (FT 198). Il capitolo sesto di FT è una riflessione serena e illuminante sul dialogo, sulle sue perversioni e sulle sue condizioni di autenticità.

Infine, c’è un’immagine a cui Francesco ricorre spesso: quella del «poliedro», che viene contrapposto alla sfera. Mentre in quest’ultima c’è equidistanza rispetto al centro, nel poliedro domina la diversità (cfr EG 236). Di questa immagine il Papa si avvale nella sua idea di costruire comunità. Ciò deve avvenire integrando la ricchezza della diversità, senza imporre l’omogeneità, senza ridurre le persone a individui (cfr FT 144; 145; 190; 215). È chiaro qui il riferimento al tanto deprecato individualismo, che rende la società un agglomerato di soggetti incapaci di interagire se non per competere, e mai per collaborare e per costruire.

Podcast | SIRIA. «LA SITUAZIONE ECONOMICA È CATASTROFICA»

Le incognite sul futuro di milioni di rifugiati, le città devastate da anni di guerra e una pace ancora fragile. A raccontarci da Damasco come sta vivendo questo momento di incertezza la popolazione siriana è p. Vincent de Beaucoudrey S.I., direttore del Jesuit Refugee Service in Siria.

Un’interpretazione della realtà

A conclusione di questo percorso, vogliamo ricordare i quattro princìpi a cui Francesco fa spesso ricorso nel considerare la realtà. Li ha elencati e spiegati sistematicamente nella sua prima esortazione apostolica. Essi sono: il tempo è superiore allo spazio; l’unità prevale sul conflitto; la realtà è più importante dell’idea; il tutto è superiore alla parte (cfr EG 222-237).

Non ci soffermeremo su ciascuno di questi princìpi. Per Francesco, essi costituiscono i segni che, nella società complessa in cui viviamo, ci fanno capire come sempre siamo minacciati dalla tentazione di semplificare. Si tratta di princìpi importanti in una realtà che è segnata da «tensioni bipolari». Essi servono non soltanto a interpretarla e a intenderne meglio i dinamismi e le contraddizioni, ma anche a orientare l’azione, compresa quella pastorale della Chiesa. È un tema su cui Francesco ha a lungo riflettuto e che era presente già nei suoi scritti degli anni Settanta. Oggi questi princìpi aiutano a comprendere meglio il suo pensiero e la sua azione[10].

* * *

Francesco stesso rientra nella categoria di coloro che sono da lui definiti «poeti sociali», «in quanto hanno la capacità e il coraggio di creare speranza laddove appaiono solo scarto ed esclusione». Infatti, «poesia vuol dire creatività», necessaria più che mai in una Chiesa troppo bloccata da una inerzia che le rende difficile affrontare le grandi sfide, interne ed esterne, che oggi le vengono poste.

Copyright © La Civiltà Cattolica 2022

Riproduzione riservata

***

[1]. Siamo venuti a conoscenza di questo intervento grazie al cardinale Jaime Ortega, vescovo dell’Avana (Cuba), che vi ha fatto riferimento nella Messa celebrata nella cattedrale della sua città il 23 marzo 2018. Su sua richiesta, Bergoglio gli aveva dato il testo di quell’«intervento scritto a mano, come lo ricordava» (cfr https://tinyeurl.com/hpcy6z7h).

[2]. Paolo VI, s., Esortazione apostolica Evangelii nuntiandi (1975), n. 14.

[3]. A. Spadaro, «Intervista a Papa Francesco», in Civ. Catt. 2013 III 449-477.

[4]. Giovanni XXIII usò l’espressione «Chiesa dei poveri» nel radiomessaggio diffuso un mese prima dell’apertura del Concilio Vaticano II (11 settembre 1962). E il cardinale Giacomo Lercaro vi fece riferimento in un memorabile intervento in aula, alla fine della prima sessione del Concilio (7 dicembre 1962).

[5]. Cfr R. Luciani, «La opción por los pobres desde una Iglesia pobre y para los pobres», in Medellín, n. 168, aprile-maggio 2017, 347-374.

[6]. Cfr le riflessioni di Francesco nella lettera del 19 marzo 2016 al cardinale Marc Ouellet, presidente della Pontificia commissione per l’America Latina.

[7]. S. Madrigal, De pirámides y poliedros. Señas de identidad del pontificado de Francisco, Santander, Sal Terrae, 2020,93.

[8]. Francesco, Discorso, 17 ottobre 2015.

[9]. Già nel suo primo Angelus (17 marzo 2013), commentando il Vangelo dell’adultera (che si legge nella quinta domenica di Quaresima), Francesco citava il libro di W. Kasper, Misericordia. Concetto fondamentale del Vangelo. Chiave della vita cristiana (Bologna, Queriniana, 2013): un libro – diceva il Papa – che «mi ha fatto tanto bene». E aggiungeva che la misericordia cambia il mondo: «Un po’ di misericordia rende il mondo meno freddo e più giusto».

[10]. Sull’origine, lo sviluppo e i riferimenti di questi princìpi, cfr J. C. Scannone, «Cuatro principios para la construcción de un pueblo según el Papa Francisco», in Stromata 71 (2015) 13-27.

.

***

“EITHER THE EVANGELISING CHURCH OR THE WORLDLY CHURCH”

“Either the evangelist Church comes out of itself, […] or the worldly Church lives within itself, of itself, for itself. This has to illuminate the possible changes and reforms that will have to be made for the salvation of souls”. These were the words that the then-Cardinal Jorge Bergoglio addressed to the General Congregation of Cardinals prior to the 2013 conclave. As we enter the tenth year of his pontificate, we offer a brief summary of the main lines of Francis’ thinking on the Church and its mission in today’s society.