|

|

A 10 anni dall’elezione di papa Francesco, ci sembra opportuno tornare a uno dei pilastri del suo pontificato: la misericordia. Essa si può identificare come il «nome di Dio»[1], ma anche il suo «tempo». Che la misericordia sia un pilastro lo si deduce, innanzitutto, dal fatto che alla vigilia della IV domenica di Quaresima, in San Pietro, il 13 marzo 2015 – secondo anniversario della sua elezione –, davanti a un’assemblea riunita per celebrare la liturgia penitenziale, papa Francesco aveva annunciato l’indizione di «un Giubileo straordinario che abbia al suo centro la misericordia di Dio»[2]. L’11 aprile successivo, vigilia della II domenica di Pasqua, detta «della Divina Misericordia», il Pontefice aveva indetto il Giubileo con la Bolla Misericordiae Vultus.

«Super misericordia et infinita patientia…»

«Ecco, questo sono io: “un peccatore al quale il Signore ha rivolto i suoi occhi”. E questo è quel che ho detto quando mi hanno chiesto se accettavo la mia elezione a Pontefice»[3]. Così si esprime papa Francesco nell’intervista a La Civiltà Cattolica nel 2013. Egli si definisce un peccatore che ha sperimentato la misericordia. E infatti mi ha sussurrato la frase latina che ha pronunciato dopo la sua elezione: «Peccator sum, sed super misericordia et infinita patientia Domini nostri Iesu Christi confisus et in spiritu penitentiae accepto»[4]. «Sono un peccatore»,afferma con chiarezza il Papa.

Questo dovrebbe portarlo a una percezione di sfiducia in sé stesso. E tuttavia non è così, perché la sua risposta è stata: «Accetto». L’unico motivo che fonda la sua decisione è la fiducia «nella misericordia e nella infinita pazienza del Signore nostro Gesù Cristo». E l’accettazione del pontificato avviene in «spirito di penitenza».

Se Bergoglio non avesse confidato nella misericordia (super misericordia…), non avrebbe accettato. Le sue sono parole forti, non «pie» o di circostanza. E numerose sono le testimonianze del fatto che la misericordia è la parola chiave. Nel solo 2013, cioè nei primi nove mesi del suo pontificato, il Papa l’ha usata in circa 200 passaggi dei suoi discorsi. A partire dalla prima Messa nella parrocchia di Sant’Anna in Vaticano, il 17 marzo 2013: «Il messaggio di Gesù è quello: la misericordia. Per me, lo dico umilmente, è il messaggio più forte del Signore: la misericordia».

Non va dimenticato, a questo proposito, che nel Nuovo Testamento la richiesta di misericordia – per esempio: «Signore, abbi pietà di mio figlio!» (Mt 17,15) – acquista il significato di una vera e propria confessione di fede. È esattamente quel che intende fare Bergoglio: esprimere la propria fede.

La misericordia richiede il verbo e non il sostantivo

Il motto episcopale di Jorge Mario Bergoglio è Miserando atque eligendo. Egli ha detto durante l’intervista del 2013: «L’ho sentito sempre come molto vero per me». Il motto è tratto dalle Omelie di san Beda il Venerabile, il quale, commentando l’episodio evangelico della vocazione di Matteo, scrive: «Vide Gesù un pubblicano e, siccome lo guardò con sentimento di amore e lo scelse, gli disse: “Seguimi”»[5]. E Francesco ha aggiunto: «Il gerundio latino miserando mi sembra intraducibile sia in italiano sia in spagnolo. A me piace tradurlo con un altro gerundio che non esiste: misericordiando»[6].

Per papa Francesco la misericordia richiede un linguaggio che non esiste, stimola la sua creatività linguistica. Sappiamo che Bergoglio è molto creativo linguisticamente, sia in italiano sia in spagnolo. La sua attitudine plasma le parole, introducendo elementi dialettali o gergali. Qui però egli compie un’operazione differente: tramuta un sostantivo (misericordia) in un verbo (misericordiare), nella forma del gerundio (misericordiando).

Il Papa ama, in genere, più i verbi che i sostantivi. Il sostantivo fa riferimento alla «sostanza» e ha un valore di oggetto, di fatto, di cosa considerata nella sua fissità. Il verbo invece indica lo scorrere del tempo, l’azione, il dinamismo; in una parola, l’esperienza. Dunque, con questa semplice operazione linguistica, papa Francesco ci vuole dire che la misericordia deve perdere la sua fissità di «atto», per diventare «processo», dinamismo. Non ergon, ma energheia, energia. Il processo e l’energia si sviluppano nel tempo.

Non lo spazio di un gesto, ma il tempo di un incontro

La misericordia esprime un’energia che si dispiega nel tempo più che nello spazio; avvia processi, più che essere un fatto isolato e definito, chiuso in sé. E il tempo è superiore allo spazio, perché nel tempo si svolge un processo di sviluppo, di crescita.

Tutto ciò ha una radice nell’esperienza personale di Bergoglio. L’Omelia di San Beda che ho citato è riprodotta nella Liturgia delle Ore, nella festa di san Matteo. Proprio in questa circostanza, il 21 settembre 1953, il giovane Jorge Mario fa un’ esperienza singolare. Si prepara a una scampagnata per la Giornata dello studente, all’inizio della primavera australe. Prima però, senza sapere bene il perché, si reca nella sua parrocchia, la chiesa di San José de Flores, dove vede per la prima volta padre Duarte, un sacerdote dal quale rimane colpito. Si siede all’ultimo confessionale a sinistra, rivolto all’altare, e si sente spinto a confessarsi.

In quel momento accade «qualcosa». Il giovane Jorge Mario avverte la chiamata al sacerdozio: «Mi successe una cosa strana durante quella confessione, non so che cosa esattamente, ma mi cambiò la vita; direi che mi sono lasciato sorprendere con la guardia bassa». Prosegue, ricordando quei momenti: «Fu la sorpresa, lo stupore di un incontro, mi resi conto che mi stavano aspettando. È questa l’esperienza religiosa: lo stupore di incontrare qualcuno che ti sta aspettando. Da quel momento, per me Dio è colui che ti “anticipa”. Tu lo stai cercando, ma è Lui a trovarti per primo. Lo vuoi incontrare, ma è Lui che ti viene incontro per primo»[7].

Il Papa, ricordando quei momenti, li associa a una precisa esperienza della misericordia di Dio che sempre lo accompagnerà in seguito. Passeranno quattro anni prima dell’ingresso in seminario, ma la decisione era presa. La misericordia dunque è concretamente per Bergoglio la capacità che Dio ha di anticiparti, di aspettarti prima che tu decida di andargli incontro. La dimensione temporale della misericordia di Dio è l’anticipo. La misericordia non è semplicemente perdono per qualcosa fatto «prima», ma un’attitudine a priori.

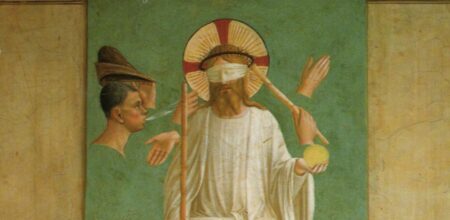

Il misericordiae vultus, il volto della misericordia, è il volto di chi ti sta aspettando. Il volto del padre del figlio prodigo della parabola evangelica, tutto teso a scorgere all’orizzonte il ritorno del figlio. La sua attesa precede il ritorno. Ecco, dunque, come il tempo è la dimensione propria della misericordia, che non ha un significato solamente «spaziale» di prossimità.

Ovviamente chi è misericordioso è «prossimo» a chi gli sta accanto, è vicino spazialmente, lo tocca. Ma non solo: è colui che gli fa spazio nella sua tensione vitale. Il padre è «misericordioso», perché «mentre il figlio era ancora lontano, […] lo vide e ne ebbe compassione», leggiamo nella parabola evangelica (cfr Lc 15,11-32). È una vicinanza che diventa fisica, ma prima il padre vive tutta la tensione temporale dell’incontro. L’abbraccio precede l’incontro; il perdono, il pentimento.

Dio «primerea» con la sua misericordia

Per Bergoglio, dunque, la misericordia è anche una prossimità, frutto di un processo compiuto innanzitutto da Dio che attende. Una persona che ha ricevuto da papa Francesco un biglietto personale – si tratta di un’artista dalla vicenda travagliata – mi ha letto con commozione questa frase: «Dio ci cerca, Dio ci aspetta, Dio ci trova… prima che noi lo cerchiamo, prima che noi lo aspettiamo, prima che noi lo troviamo. Questo è il mistero della santità».

In un suo colloquio con il rabbino Abraham Skorka, Bergoglio confessava: «Direi che Dio lo si trova mentre si cammina, si passeggia, lo si cerca e ci si lascia cercare da Lui. Sono due strade che s’incontrano. Da una parte, lo cerchiamo spinti da un istinto che nasce dal cuore. E poi, quando c’incontriamo, ci rendiamo conto che Lui ci stava già cercando, ci aveva preceduti»[8].

Dio viene prima, ci precede. È anche questo il senso del verbo gergale primerear,usato da papa Francesco. Egli ha pronunciato questa espressione anche il 18 maggio 2013, durante la vigilia di Pentecoste, davanti ai membri dei movimenti ecclesiali. Si riferiva a Dio stesso: «Ci diciamo che dobbiamo cercare Dio, ma quando noi andiamo verso di Lui, Lui ci sta già aspettando. Lui è già lì e, userò un’espressione che usiamo in Argentina: il Signore ci primerea, ci anticipa, ci sta aspettando: pecchi, e lui ti sta aspettando per perdonarti. Lui ci aspetta per accoglierci, per darci il suo amore, e ogni volta la fede cresce».

C’è dunque una dimensione di attesa molto profonda nel modo in cui Bergoglio legge la misericordia. Essa evoca anche la «pazienza» di questa attesa (cfr Angelus del 9 giugno 2013). Nella sua omelia per la II domenica di Pasqua del 2013, nella quale si legge la parabola del padre misericordioso, il Papa ha detto: «E il padre? Aveva dimenticato il figlio? No, mai. È lì, lo vede da lontano, lo stava aspettando ogni giorno, ogni momento».

Il tempo si dispiega in passato, presente e futuro. La misericordia, per Bergoglio, ha un impatto su queste tre dimensioni temporali, dispiegandosi e toccando l’esistenza dell’uomo in maniera globale. Cerchiamo ora di capire come.

La misericordia e il passato: la dimenticanza del male

Ci sono alcune parole di Francesco – pronunciate il 28 luglio 2013, durante la conferenza stampa nel volo di ritorno dal viaggio apostolico in Brasile – che colpiscono particolarmente: «Io vedo che tante volte nella Chiesa […] si vanno a cercare i “peccati di gioventù”, per esempio, e questo si pubblica. […] Ma se una persona, laica o prete o suora, ha fatto un peccato e poi si è convertito, il Signore perdona, e quando il Signore perdona, il Signore dimentica e questo per la nostra vita è importante. Quando noi andiamo a confessarci e diciamo davvero: “Ho peccato in questo”, il Signore dimentica e noi non abbiamo il diritto di non dimenticare, perché corriamo il rischio che il Signore non si dimentichi dei nostri [peccati]. È un pericolo quello. Questo è importante: una teologia del peccato. Tante volte penso a San Pietro: ha fatto uno dei peggiori peccati, che è rinnegare Cristo, e con questo peccato lo hanno fatto Papa. Dobbiamo pensare tanto».

Già in queste parole intuiamo che la misericordia, distendendosi nel tempo, prende la forma secondo il passato, il presente e il futuro. Qui in particolare comprendiamo il valore della misericordia nel passato: dimenticare il male. «Il Signore dimentica e noi non abbiamo il diritto di non dimenticare». Questa è misericordia: essere smemorati sul male, dimenticare.

Ma la dimenticanza da parte di Dio non è smemoratezza o puro oblio che genera tranquillità nell’animo del fedele che si affida a Lui. In realtà è la percezione che Dio c’era già nel nostro passato di lontananza, come quella del figlio prodigo. Data la sua presenza, il nostro passato di peccato cambia di senso. Questa, in fondo, per Francesco è la conversione: non dimenticarsi di essere peccatori, ma sapersi amati già da prima, già da allora, e dare un significato diverso al proprio passato.

Il processo temporale descritto nella fisica classica si muove in una direzione univoca di passato-presente-futuro. Nella dinamica di conversione la direzione della linea del tempo non è quella fisica, ma quella del senso. La memoria non va considerata come una trascrizione immutabile. Il passato non è fissato per sempre, la conversione può cambiare il senso di ciò che è stato vissuto. Conversione significa ricomprendere il passato come premessa per un nuovo futuro. Questa è la potenza della misericordia. Essa agisce sul passato in vista di un futuro liberato dalla zavorra del peccato, del male.

La misericordia nel presente: l’urgenza di salvare la vita

Se nel passato la misericordia richiede di dimenticare il male e di ridare senso all’esperienza vissuta, nel presente richiede di cambiare intelletto, cioè il modo di pensare e di guardare il mondo; richiede di cambiare «logica».

In una delle omelie più «fondative» e programmatiche del suo pontificato, nella Messa del 15 febbraio 2015 con i nuovi cardinali creati il giorno precedente, il Papa ha parlato di questa «logica», dicendo: «Gesù rivoluziona anche le coscienze nel Discorso della montagna (cfr Mt 5), aprendo nuovi orizzonti per l’umanità e rivelando pienamente la logica di Dio. La logica dell’amore che non si basa sulla paura, ma sulla libertà»[9].

Il Papa ha proseguito descrivendo «due logiche di pensiero e di fede: la paura di perdere i salvati e il desiderio di salvare i perduti. Anche oggi accade, a volte, di trovarci nell’incrocio di queste due logiche: quella dei dottori della legge, ossia emarginare il pericolo allontanando la persona contagiata; e la logica di Dio che, con la sua misericordia, abbraccia e accoglie reintegrando e trasfigurando il male in bene, la condanna in salvezza e l’esclusione in annuncio. Queste due logiche percorrono tutta la storia della Chiesa: emarginare e reintegrare»[10]. Ecco, nel presente la misericordia chiede di assumere l’urgenza di salvare i perduti, di assumere questa logica prioritaria. Il modello è Cristo.

E nella stessa omelia questa forza di reintegrazione è resa in immagine dalla guarigione del lebbroso: «[Gesù] l’ha voluto toccare, l’ha voluto reintegrare nella comunità, senza “autolimitarsi” nei pregiudizi; senza adeguarsi alla mentalità dominante della gente; senza preoccuparsi affatto del contagio»[11].

Nell’intervista a La Civiltà Cattolica del 2013 Francesco ha affermato: «I ministri della Chiesa devono innanzitutto essere ministri di misericordia». Il ministro del Vangelo è innanzitutto un ministro che «lava, pulisce, solleva»[12]. «Io vedo con chiarezza – ha detto il Papa – che la cosa di cui la Chiesa ha più bisogno oggi è la capacità di curare le ferite e di riscaldare il cuore dei fedeli, la vicinanza, la prossimità. Io vedo la Chiesa come un ospedale da campo dopo una battaglia. È inutile chiedere a un ferito grave se ha il colesterolo e gli zuccheri alti! Si devono curare le sue ferite. Poi potremo parlare di tutto il resto. Curare le ferite, curare le ferite… E bisogna cominciare dal basso»[13]. Il Papa lo ha ripetuto anche ai parroci di Roma il 6 marzo 2014: «Poi si faranno le cure specialistiche, ma prima si devono curare le ferite aperte»[14].

Il legame tra misericordia e guarigione è evidente: Gesù «ha saputo comprendere le miserie umane, ha mostrato il volto di misericordia di Dio e si è chinato per guarire il corpo e l’anima. Questo è Gesù. Questo è il suo cuore che guarda tutti noi, che guarda le nostre malattie»[15].

Occorre precisare che quest’opera di soccorso e di salvezza non considera però il «ferito» come del tutto privo di capacità di reazione, come un semplice moribondo, insomma. Sarebbero da sviluppare con cura le immagini che Bergoglio trae dal mondo sanitario. Per il Papa, «non si può curare un malato se non partiamo da ciò che ha di sano»[16]. E questo significa partire dal positivo, dalle risorse ancora disponibili, da un’apertura alla Grazia che non è stata intaccata, da una sanità non minata in maniera incurabile.

Mi ha sempre fatto riflettere un evento della vita di papa Francesco che collego all’atteggiamento di «cura» anche nel senso medico. Il Papa lo ricorda di frequente: il fatto che prima dell’ingresso in seminario egli si era ammalato gravemente e a 21 anni aveva rischiato di morire per un’infezione ai polmoni. In un momento di febbre alta, abbracciò la mamma disperato, dicendo: «Dimmi che cosa mi sta succedendo!». Gli venne diagnosticata una polmonite e la presenza di tre cisti. Per questo gli venne asportata la parte superiore del polmone destro. La convalescenza fu dura per il metodo di aspirazione del liquido che gli si formava nei polmoni. Immagino che cosa possa significare per un giovane sentirsi mancare il respiro, aver bisogno di cure immediate, di sollievo. Credo che questo abbia segnato in qualche modo la grande e profonda sensibilità umana e spirituale di papa Francesco.

La misericordia e il futuro: la pazienza della terapia

Una domanda che il Papa ha posto in maniera vibrante durante il nostro colloquio-intervista del 2013 per La Civiltà Cattolica è stata: «Come stiamo trattando il popolo di Dio?»[17]. È una domanda centrale, quella che forse egli si pone quotidianamente, prima ancora di preoccuparsi delle strutture, pure importanti. Anche il verbo «trattare» è da leggere forse nel senso della «cura», in un contesto di «ospedale da campo». E il «trattamento» richiede tempo, si realizza nel tempo, si apre al futuro di un processo di guarigione. La terapia non è miracolosa, istantanea: ha bisogno di un tempo speciale. La misericordia richiede tempo. Richiede una tensione verso il futuro, senza il quale non ha senso. C’è un processo di miglioramento progressivo che deve restare aperto. Ogni ostacolo rigido che impedisce un percorso di miglioramento è un’offesa alla misericordia di Dio.

Il tempo di Dio è, dunque, la misericordia, il suo «misericordiare». Esso è un processo che prende alcune forme specifiche. Adesso ne presenteremo tre fondamentali, che ritornano spesso nel magistero di Francesco: l’abbraccio, l’empatia e la consolazione.

L’abbraccio

La prima forma è legata al contatto fisico della cura. Durante il suo viaggio in Brasile, presso l’ospedale São Francisco de Assis na Providência, il 24 luglio 2013, tutti hanno visto gli abbracci così calorosi tra il Papa e gli ex tossicodipendenti. Lì ha esclamato: «Abbracciare, abbracciare. Abbiamo tutti bisogno di imparare ad abbracciare chi è nel bisogno, come ha fatto san Francesco». Per bussare alla porta del cuore è dunque necessario avere le mani «nude», non avere filtri, toccare la carne. Questa dimensione fisica per papa Francesco non è accessoria, una mera questione di «stile», ma è parte della comunicazione del messaggio forte dell’Incarnazione.

Intervistato da padre Pepe Di Paola, suo amico da anni, per La Cárcova News, foglio di una periferia disagiata, di una villa miseria, papa Francesco ha detto: «Tu puoi amare una persona, ma se non le stringi la mano, o non le dai un abbraccio, non è amore; se ami qualcuno al punto di volerlo sposare, vale a dire, se vuoi consegnarti completamente, e non lo abbracci, non gli dai un bacio, non è vero amore. L’amore virtuale non esiste. Esiste la dichiarazione di amore virtuale, ma il vero amore prevede il contatto fisico, concreto. Andiamo all’essenziale della vita, e l’essenziale è questo»[18].

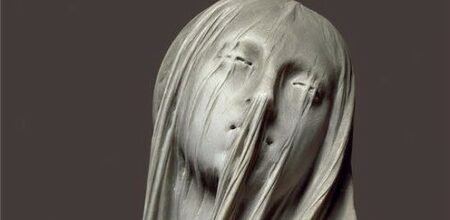

Scrive Francesco nella Bolla Misericordiae Vultus: «Apriamo i nostri occhi per guardare le miserie del mondo, le ferite di tanti fratelli e sorelle privati della dignità, e sentiamoci provocati ad ascoltare il loro grido di aiuto. Le nostre mani stringano le loro mani, e tiriamoli a noi perché sentano il calore della nostra presenza, dell’amicizia e della fraternità» (n. 15).

Questo abbraccio però non è solo psicologico-affettivo, ma è la stessa presenza mistica di Cristo. Francesco lo ha detto alle «Comunità di Vita Cristiana» (CVX) il 30 aprile 2015, rispondendo a una domanda: «Noi serviamo un Signore piagato d’amore; le mani del nostro Dio sono mani piagate di amore. […] Le ferite dell’umanità, se tu ti avvicini lì, se tu tocchi – e questa è dottrina cattolica – tocchi il Signore ferito». «Non per caso – ha detto in un’altra occasione – Gesù ha voluto conservare le piaghe nelle sue mani per farci sentire la sua misericordia»[19]. Le mani di Cristo sono quelle di un guaritore ferito. Egli porge la mano piagata per far toccare la misericordia.

Non c’è più «presente» del contatto fisico, l’abbraccio, che è il qui e ora, l’hic et nunc della misericordia. C’è una dimensione fisica nella misericordia che è imprescindibile e che richiede la compresenza, la contemporaneità. Non c’è misericordia senza contatto.

L’empatia

Parlando in Corea ai vescovi dell’Asia presso il Santuario di Haemi, il 17 agosto 2014, il Papa ha fatto un discorso molto importante, in cui ha proposto una visione di Chiesa «versatile e creativa nella sua testimonianza del Vangelo, mediante il dialogo e l’apertura verso tutti». «Il dialogo resta però impossibile se, a partire dalla nostra identità – ha proseguito il Papa –, non siamo capaci di aprire la mente e il cuore, con empatia e sincera accoglienza verso coloro ai quali parliamo». La parola chiave qui è «empatia».

Il termine «empatia» è singolare e importante. La tradizione della filosofia e della tragedia conosce questo atteggiamento dell’anima. La tragedia classica, per esempio, vuole che lo spettatore sperimenti un’empatia profonda con il destino dell’eroe. Lo spettatore è uno che «si mette nei panni» di un altro e prova i suoi sentimenti. La tradizione umanistica si fonda sulla possibilità dell’empatia. Questa sta infatti a significare che l’uomo non è chiuso in sé stesso e autoreferenziale, ma radicalmente aperto all’altro.

Che cos’è esattamente l’empatia per Francesco? Egli ha innanzitutto precisato a braccio: «È un’attenzione, e nell’attenzione ci guida lo Spirito Santo». Dunque, un atteggiamento non soltanto psicologico, ma profondamente spirituale. Poi ha spiegato meglio che essa consiste nella sfida «di non limitarci ad ascoltare le parole che gli altri pronunciano, ma di cogliere la comunicazione non detta delle loro esperienze, delle loro speranze, delle loro aspirazioni, delle loro difficoltà e di ciò che sta loro più a cuore».

Qui Francesco invoca un’attitudine spirituale che sappia andare al di là delle parole e dei discorsi ben formulati: si tratta di una sensibilità spirituale che «ci porta a vedere gli altri come fratelli e sorelle, ad “ascoltare”, attraverso e al di là delle loro parole e azioni, ciò che i loro cuori desiderano comunicare». Empatia è dunque offrire la propria attenzione a un’altra persona, mettendo da parte sé stessi, le preoccupazioni e i pensieri personali; offrire un ascolto non valutativo, ma concentrato sulla comprensione dei sentimenti e bisogni fondamentali dell’altra persona.

Nelle sue parole il Papa fa comprendere che il dialogo è importante, ma non è sufficiente; o meglio, occorre approfondirne il significato e le modalità. Francesco propone un passo ulteriore e richiede da noi un autentico «spirito contemplativo di apertura e di accoglienza dell’altro». E non basta neanche la semplice «apertura», ma è necessaria l’accoglienza: «Vieni a casa mia, tu, nel mio cuore. Il mio cuore ti accoglie. Vuole ascoltarti. Questa capacità di empatia ci rende capaci di un vero dialogo umano, nel quale parole, idee e domande scaturiscono da un’esperienza di fraternità e di umanità condivisa».

Questo appello all’empatia ha una conseguenza diretta nella pastorale: in particolare, nel manifestare la misericordia di Dio nel sacramento della riconciliazione. Infatti, il Papa si rivolge così ai confessori: «Non porranno domande impertinenti, ma come il padre della parabola interromperanno il discorso preparato dal figlio prodigo, perché sapranno cogliere nel cuore di ogni penitente l’invocazione di aiuto e la richiesta di perdono» (n. 17).

La consolazione

Nell’omelia che papa Francesco ha pronunciato nella celebrazione dei Vespri della II domenica di Pasqua, quando ha indetto il Giubileo della Misericordia, ha affermato: «La misericordia di Dio si è riversata in noi rendendoci giusti, donandoci pace». Essa è la percezione sensibile della presenza di Dio e assume vari toni e sfumature affettive. Una di queste è la tenerezza: «La gente oggi ha bisogno […] che noi testimoniamo la misericordia, la tenerezza del Signore, che scalda il cuore»; «il Signore è il Signore della consolazione, il Signore della tenerezza»[20].

Il Papa, specialmente quando parla a braccio, non esita a soffermarsi sull’importanza della consolazione. In un dialogo spontaneo con i gesuiti avvenuto a Seul il 15 agosto 2014, durante il suo viaggio apostolico in Corea, ha detto: «C’è una parola che mi colpisce molto: consolazione. […] Il popolo di Dio necessita consolazione, di essere consolato, il consuelo. Io penso che la Chiesa sia un ospedale da campo in questo momento. Il popolo di Dio ci chiede di essere consolato. Tante ferite, tante ferite che hanno bisogno di consolazione… Dobbiamo ascoltare la parola di Isaia: “Consolate, consolate il mio popolo!”. Non ci sono ferite che non possono essere consolate dall’amore di Dio. Noi in tal maniera dobbiamo vivere: cercando Gesù Cristo in modo da portare questo amore a consolare le ferite, a curare le ferite. […] Ci sono molte ferite nella Chiesa. Ferite che molte volte provochiamo noi stessi, cattolici praticanti e ministri della Chiesa. Non castigate più il popolo di Dio! Consolate il popolo di Dio! Tante volte il nostro atteggiamento clericale cagiona il clericalismo, che fa tanto danno alla Chiesa. Essere sacerdote non dà lo status di chierici di Stato, ma di pastore. Per favore, siate pastori e non chierici di Stato. E quando siete nel confessionale, ricordatevi che Dio non si stanca mai di perdonare. Siate misericordiosi!»[21].

Ecco: per papa Francesco la misericordia di Dio si manifesta nella consolazione, cioè nella percezione della sua presenza. E i cristiani – in particolare i sacerdoti – sono chiamati a essere strumenti di questa consolazione, canali di consolazione. Non ci sono ferite nella nostra storia che non possano essere consolate dall’amore di Dio. Non facciamo fatica a riconoscere che papa Francesco intenda il suo ministero petrino come un ministero di consolazione.

La missione stessa della Chiesa è una missione di consolazione. Nella cattedrale di Tirana, il 21 settembre 2014, dopo aver ascoltato la testimonianza di martiri per la fede – un sacerdote e una religiosa –, Francesco ha detto: «L’unica consolazione viene da Lui. Guai a noi se cerchiamo un’altra consolazione! Guai ai preti, ai sacerdoti, ai religiosi, alle suore, alle novizie, ai consacrati quando cercano consolazione lontano dal Signore! Io non voglio “bastonarvi”, oggi, non voglio diventare il “boia”, qui; ma sappiate bene: se voi cercate consolazione altrove, non sarete felici! Di più: non potrai consolare nessuno, perché il tuo cuore non è stato aperto alla consolazione del Signore. E finirai, come dice il grande Elia al popolo di Israele, “zoppicando con le due gambe”».

La misericordia prende il volto della consolazione quando si percepisce l’azione di Dio come presenza che infiamma il cuore. Sant’Ignazio, nei suoi Esercizi spirituali, la definisce così: «Chiamo consolazione quando nell’anima si produce qualche mozione interiore, con la quale l’anima viene a infiammarsi nell’amore del suo Creatore e Signore, e di conseguenza, quando nessuna cosa creata sulla faccia della terra, può amare in sé, ma solo nel Creatore di tutte. Così pure, quando versa lacrime che muovono all’amore del suo Signore sia per il dolore dei suoi peccati, o della passione di Cristo nostro Signore, o di altre cose direttamente ordinate al suo servizio e lode. Finalmente, chiamo consolazione ogni aumento di speranza, fede e carità e ogni letizia interna, che chiama e attrae alle cose celesti e alla salvezza della propria anima, quietandola e pacificandola nel suo Creatore e Signore» (n. 316).

Un dato chiaro: la consolazione viene da Dio e il suo protagonista è Lui. Ma proprio per questo può persino generare inquietudine, afferma il Papa. Nell’Angelus del 7 dicembre 2014 egli ha detto: «È curioso, ma tante volte abbiamo paura della consolazione, di essere consolati. Anzi ci sentiamo più sicuri nella tristezza e nella desolazione. Sapete perché? Perché nella tristezza ci sentiamo quasi protagonisti. Invece nella consolazione è lo Spirito Santo il protagonista! È Lui che ci consola, è Lui che ci dà il coraggio di uscire da noi stessi. È Lui che ci porta alla fonte di ogni vera consolazione, cioè il Padre. E questa è la conversione. Per favore, lasciatevi consolare dal Signore! Lasciatevi consolare dal Signore!».

La misericordia che prende la forma della consolazione genera inquietudine, perché scalza l’io dalla sua posizione dominante di protagonista. E Francesco lo ha ammesso sin dai primi giorni del suo pontificato: «Non è facile affidarsi alla misericordia di Dio, perché quello è un abisso incomprensibile»[22]. La consolazione è una sfida importante che tocca le corde profonde dell’anima.

Quando il Papa parla di un decentramento da sé, vuol dire anche questo: essere liberi dai propri sentimenti di tristezza e di desolazione per essere consolati da Dio. E questa è forse la sfida missionaria e apostolica più grande, perché «non possiamo essere messaggeri della consolazione di Dio se noi non sperimentiamo per primi la gioia di essere consolati e amati da Lui»[23].

Podcast | SIRIA. «LA SITUAZIONE ECONOMICA È CATASTROFICA»

Le incognite sul futuro di milioni di rifugiati, le città devastate da anni di guerra e una pace ancora fragile. A raccontarci da Damasco come sta vivendo questo momento di incertezza la popolazione siriana è p. Vincent de Beaucoudrey S.I., direttore del Jesuit Refugee Service in Siria.

«La misericordia cambia il mondo»

La misericordia per Bergoglio ha dunque una dimensione radicalmente temporale. Come passato, è la dimenticanza del male; come presente, è l’urgenza di salvare la vita; come futuro, è la pazienza della cura, del trattamento. Essa è un processo che prende varie forme, anche linguistiche, ma spesso non verbali: la nuova evangelizzazione «non può che usare il linguaggio della misericordia, fatto di gesti e atteggiamenti prima ancora che di parole»[24]. Il Papa ha definito alcune di tali forme. Ne abbiamo evidenziate almeno tre: l’abbraccio, l’empatia, la consolazione.

Questa «visione» di Francesco plasma il suo modo di comprendere il significato della Chiesa come testimone della misericordia, ma anche il modo di vedere il mondo e la realtà[25]. Dio agisce nella vita delle persone, ma anche nei processi storici dei popoli e delle nazioni, pure i più complessi e intricati. Così la misericordia di Dio si inserisce all’interno delle vicende di questo mondo: delle società, dei gruppi umani, delle famiglie e dei singoli. Nell’omelia della Messa del 1° gennaio 2016, in occasione della 49a Giornata Mondiale della Pace, Francesco aveva proposto una riflessione sul significato del tempo e della storia: «Un fiume di miseria, alimentato dal peccato, sembra contraddire la pienezza del tempo realizzata da Cristo». Eppure, prosegue Francesco, con un balzo nel discorso, «questo fiume in piena non può nulla contro l’oceano di misericordia che inonda il nostro mondo. Siamo chiamati tutti a immergerci in questo oceano».

L’immagine dunque è quella di un oceano di misericordia che inonda il mondo, sovrastando il fiume di miseria che lo attraversa. Le immagini fluide sono suggestive. Il rigido alveo di un fiume fangoso è come cancellato da un’inondazione dilagante e inarrestabile d’acqua fresca di sorgente. La presenza misericordiosa di Dio può mutare un tempo di miseria nella «pienezza del tempo». Questa dunque è la potenza della misericordia: mutare il significato dei processi storici, sciogliendone le fangosità e travolgendone i detriti. «Misericordia, questa parola cambia tutto. È il meglio che noi possiamo sentire: cambia il mondo»[26].

[1]. Francesco, Udienza generale del 13 gennaio 2016. Cfr anche Francesco – A. Tornielli, Il nome di Dio è misericordia, Milano, Piemme, 2016.

[2]. Tutti i testi del pontificato di papa Francesco e dei suoi predecessori citati sono consultabili sul sito della Santa Sede www.vatican.va

[3]. A. Spadaro, «Intervista a Papa Francesco», in Civ. Catt. 2013 III 449-477; Francesco, La mia porta è sempre aperta. Una conversazione con Antonio Spadaro, Milano, Rizzoli, 2013, 25.

[4]. Ivi.

[5]. Ivi.

[6]. Ivi.

[7]. J. M. Bergoglio, Papa Francesco. Il nuovo Papa si racconta. Conversazione con Sergio Rubin e Francesca Ambrogetti, Milano, Salani, 2013, 41 s; corsivo nostro.

[8]. J. Bergoglio – A. Skorka, Il cielo e la terra. Il pensiero di Papa Francesco sulla famiglia, la fede e la missione della Chiesa nel XXII secolo, Milano, Mondadori, 2013, 13 s.

[9] . Francesco, Omelia nella Messa della VI Domenica del Tempo Ordinario, 15 febbraio 2015.

[10]. Ivi.

[11]. Ivi.

[12]. Id, La mia porta è sempre aperta. Una conversazione con Antonio Spadaro, cit., 59.

[13]. Ivi, 58.

[14]. Id., Discorso ai parroci di Roma, 6 marzo 2014.

[15]. Francesco, Omelia nella Domenica delle Palme, 24 marzo 2013.

[16]. J. M. Bergoglio, Nel cuore dell’uomo. Utopia e impegno, Milano, Bompiani, 2013, 54.

[17]. Francesco, La mia porta è sempre aperta, cit., 59.

[18]. La traduzione italiana dell’intervista è stata pubblicata dall’Osservatore Romano del 10 marzo 2015.

[19]. Francesco, Omelia nella Messa in suffragio dei cardinali e dei vescovi defunti nel corso dell’anno, 4 novembre 2013.

[20]. Id., Omelia nella Messa con i seminaristi, i novizi e le novizie, 7 luglio 2013.

[21]. Trascrizione inedita.

[22]. Id., Omelia nella parrocchia di Sant’Anna in Vaticano, 17 marzo 2013.

[23]. Id., Angelus, 7 dicembre 2014.

[24]. Id., Discorso alla Plenaria del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, 14 ottobre 2013.

[25]. Cfr A. Spadaro,«La diplomazia di Francesco. La misericordia come processo politico», in Civ. Catt. 2016 I 209-226.

[26]. Francesco, Angelus, 17 marzo 2013.