|

|

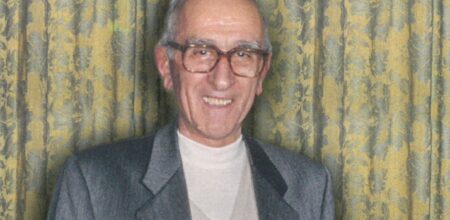

Alla Fiera dell’editoria italiana a Milano sono state presentate, cinquant’anni dopo la sua scomparsa, Tutte le opere[1] di don Lorenzo Milani, priore di Barbiana[2]. La presentazione ha avuto il 23 aprile un ospite d’eccezione: papa Francesco, intervenuto con un videomessaggio. Egli ha suggerito una particolare lettura degli scritti del sacerdote, quasi come un filo rosso: l’abbandono alla Misericordia di Dio e alla maternità della Chiesa. L’ha fatto citando un passo di una lettera scritta da don Milani il 10 ottobre 1958 a padre Santilli, suo docente di morale in seminario, che aveva dato il «nulla osta» alla pubblicazione di Esperienze Pastorali: «Non mi ribellerò mai alla Chiesa perché ho bisogno più volte alla settimana del perdono dei miei peccati e non saprei da chi altro andare a cercarlo quando avessi lasciato la Chiesa»[3]. Don Milani aveva appena ricevuto la stroncatura del libro dalla Settimana del Clero, da Orientamenti Pastorali e dalla nostra rivista, La Civiltà Cattolica[4]. Come afferma il card. Betori, è plausibile che il card. Florit, premendo per ottenere una recensione negativa della nostra rivista, non volesse ottenere la condanna del Sant’Uffizio, quanto piuttosto chiudere un caso difficile[5]. Oggi è il gesuita papa Francesco che riconosce don Milani come profeta e maestro nella Chiesa.

Nel videomessaggio, il Papa ricordava anche la Lettera a una professoressa da parte dei ragazzi della Scuola di Barbiana: «Come educatore ed insegnante egli ha indubbiamente praticato percorsi originali, talvolta, forse, troppo avanzati e, quindi, difficili da comprendere e da accogliere nell’immediato. La sua educazione familiare […] lo aveva abituato a una dialettica intellettuale e a una schiettezza che talvolta potevano sembrare troppo ruvide, quando non segnate dalla ribellione[6]. Egli mantenne queste caratteristiche, acquisite in famiglia, anche dopo la conversione, avvenuta nel 1943, e nell’esercizio del suo ministero sacerdotale. […] Questo ha creato qualche attrito e qualche scintilla, come pure qualche incomprensione con le strutture ecclesiastiche e civili, a causa della sua proposta educativa, della sua predilezione per i poveri e della difesa dell’obiezione di coscienza»[7]. Occorre perciò – conclude Francesco – accostarsi agli scritti di don Milani «con l’affetto di chi guarda a lui come a un testimone di Cristo e del Vangelo, che ha sempre cercato, nella consapevolezza del suo essere peccatore perdonato, la luce e la tenerezza, la grazia e la consolazione che solo Cristo ci dona e che possiamo incontrare nella Chiesa nostra Madre»[8].

Il giorno seguente, il 24 aprile, un comunicato del Vaticano annunciava la visita privata di Francesco alla tomba di don Milani a Barbiana e a quella di don Primo Mazzolari a Bozzolo. È un evento, questo, che rende ragione a due testimoni del Vangelo, due profeti, due sacerdoti e pastori di anime che hanno avuto il dono dell’intelligenza che nasce dalla sapienza del cuore e hanno dedicato la loro vita agli ultimi. Spesso non capiti, e per questo emarginati, hanno coraggiosamente perseverato nel loro servizio con la coscienza limpida di chi radica le proprie scelte nel messaggio evangelico.

L’«Opera omnia»

La pubblicazione dell’Opera omnia di don Milani costituisce un contributo fondamentale per conoscerne il pensiero e la vita. La raccolta completa si compone di due tomi. Il primo comprende le opere più significative in ordine cronologico: Esperienze Pastorali, del 1958; Lettera a una professoressa, del 1967; Lettere pubbliche, tra cui quella ai cappellani militari e ai giudici; e infine Lezioni di catechismo e altri testi. Il secondo tomo riporta le Lettere dal 1928 al 1967. La prima lettera è scritta da Lorenzo all’età di 5 anni. L’epistolario si compone di 1.109 lettere, di cui 123 inedite. Gli scritti sono preceduti da un’introduzione, appassionata e incandescente, di Alberto Melloni, e da un’accurata cronologia a cura di Federico Ruozzi e Valeria Milani Comparetti[9]. Alla fine del secondo tomo si trovano gli indici e la bibliografia.

L’opera si distingue per l’apparato critico e per le note ai testi, indispensabili a una corretta collocazione nel tempo e molto utili per i numerosi riferimenti all’epistolario di don Milani, soprattutto alle lettere alla madre, dove il sacerdote apre il suo animo senza remore.

Il Priore di Barbiana

Nel 1954 don Milani è nominato priore di Barbiana dopo la morte del parroco di San Donato a Calenzano, dove era cappellano. Sarebbe stato logico che don Lorenzo ne continuasse la missione subentrandogli nel ruolo. Ma non fu così. Don Lorenzo venne «promosso» priore in un angolo sperduto dell’arcidiocesi di Firenze, sul monte Giovi, nell’Appennino tosco-emiliano: Barbiana, frazione del comune di Vicchio di Mugello. Un agglomerato di case, abitato da montanari e da pastori, gente povera e incolta, in tutto 39 anime, che vivevano ai margini della società civile col poco che riuscivano a raggranellare con il loro lavoro duro e ingrato. Un luogo senz’acqua né luce elettrica, senza ufficio postale né strade. Non una promozione, dunque, ma una punizione: è l’esilio di un giovane sacerdote il cui comportamento aveva già fatto discutere nella curia di Firenze per alcune prese di posizione radicali.

Eppure don Lorenzo, in piena consapevolezza, obbedisce. Vi si reca il 7 dicembre 1954, e la sua prima decisione è quella di andare in Comune per comprarsi una tomba nel piccolo cimitero: la propria tomba, che lo «avrebbe fatto sentire totalmente legato alla sua nuova gente nella vita e nella morte»[10]. Questo luogo sperduto e dimenticato, paradossalmente, diverrà la sua vita, la sua missione, la sua cattedra.

E lì, 14 anni dopo, a 44 anni, colpito da un tumore maligno, verrà seppellito il 26 giugno 1967, secondo le disposizioni date: doveva essere rivestito con i paramenti sacri e con gli scarponi da montagna, i segni del sacerdozio e dell’amore per i ragazzi. Nel testamento aveva loro scritto: «Ho voluto più bene a voi che a Dio, ma ho speranza che lui non stia attento a queste sottigliezze e abbia scritto tutto al suo conto»[11].

Era avvenuto un miracolo, secondo le ultime parole del sacerdote: «“Un grande miracolo sta avvenendo in questa stanza”. Che miracolo? “Un cammello passa per la cruna di un ago”. Il “signorino” Milani sentiva d’aver finalmente conquistato quella salvazione per cui lottava da quando s’era fatto cristiano e prete». Così Neera Fallaci terminava la prima biografia del sacerdote[12].

«Una delle testimonianze più rilevanti del nostro tempo»

Sette anni dopo la scomparsa del Priore di Barbiana, la madre, Alice Weiss, scriveva agli amici di don Milani, annunciando che presso l’Istituto di Scienze religiose di Bologna si era costituito un «Fondo Lorenzo Milani» per raccogliere «l’eredità della sua parola e del suo esempio, bene comune affidato a tutti», e ne dava la ragione: «La figura e l’opera di lui costituiscono, e non solo in Italia, una delle testimonianze più rilevanti della vita spirituale del nostro tempo»[13].

Scrive Alberto Melloni nell’introduzione dell’Opera omnia: «Lo sforzo di capire la personalità e la storia di don Milani ha riempito le bibliografie con opere che, se si eccettua quella di Neera Fallaci e poche altre, sono appassite sotto il peso della propria presunzione. L’impudenza[14] con cui s’è accostata a lui una generazione che ha vissuto a debito anche sul piano culturale ha permesso di fare d’un uomo morto il 26 giugno 1967 il santino di quel Sessantotto sul cui velleitarismo borghese avrebbe avuto da ridire come e più di Pasolini. Senza pudore alcuno, don Milani è stato spalmato sui ricettari pedagogici, consegnato a un sindacalismo mestierante e lui, lo stupendo ebreo emancipato e inquieto, è stato agitato come il precone del dissenso ecclesiastico. […] Ma don Milani è rimasto intatto»[15].

Davvero così «intatto» che anche oggi, come allora, è cosa ardua raccontare una vita singolare, complessa, drammatica, e insieme luminosa, profetica, evangelica, propria di un maestro che ha saputo scrutare «i segni dei tempi».

Don Milani – scriveva il suo amico p. David Maria Turoldo – era un uomo «tanto tenero quanto feroce; tanto obbediente quanto libero; tanto assetato di grazia quanto divorato dal peccato del mondo: peccato che per lui sarà l’ingiustizia; mentre la giustizia sarà la verità. Perciò un uomo in lotta per il povero: non certo perché il povero diventi ricco, ma perché diventi un uomo libero, uno che conquisti da sé la sua libertà. Perciò egli vuole restituire ai poveri la parola»[16].

Questa è in qualche modo anche la tesi di Eraldo Affinati nel libro L’uomo del futuro, che vede nell’opera educativa del Priore la tensione a condividere con i ragazzi quanto lui aveva ricevuto dalla famiglia e dagli ambienti culturali di riferimento[17].

La scuola è il primo segno della pastorale del sacerdote: aperta 365 giorni l’anno, 12 ore al giorno, si caratterizzava per un legame profondo con la vita e i problemi sociali, lo sfruttamento, la disoccupazione, l’ingiustizia, l’indifferenza, la non-partecipazione. Vi si insegnavano le materie classiche, ma anche le lingue, la pittura, la politica, la Costituzione, e perfino la consultazione delle carte stradali o dell’orario dei treni. Il Priore non aveva timore di invitare alla scuola personaggi della cultura o della politica: venivano interrogati e ascoltati, e si faceva tesoro della loro esperienza. Le lettere e gli articoli di giornali erano letti e riletti, per coglierne l’essenziale o scoprirne le ambiguità o le menzogne. L’insegnamento era basato sulla parola, come mezzo per esprimersi con correttezza ed efficacia, nel sostenere e difendere i propri diritti, ma anche per incontrare gli altri e comunicare con loro in una dimensione di solidarietà.

Don Milani ha ben chiari i motivi per cui i suoi ragazzi non riescono a inserirsi nell’istituzione scolastica: non solo la povertà, che vede nell’istruzione il superfluo, e le distanze dalla città, ma anche i parametri valutativi che privilegiano il sapere delle classi abbienti e non sanno dar valore e far crescere il sapere «altro» dei poveri e degli emarginati, che in questo modo diventano più poveri ed emarginati.

«Esperienze pastorali»

A Barbiana don Lorenzo decide di pubblicare Esperienze pastorali, che apre l’Opera omnia (da p. 3 a p. 520). A suo avviso, e non a torto, il materiale raccolto e analizzato negli anni di San Donato a Calenzano, le osservazioni, le ipotesi interpretative meritano di essere condivise e discusse. Il saggio è preceduto dalla prefazione dell’arcivescovo di Camerino, mons. Giuseppe D’Avack, ed è qui corredato di informazioni sul testo e di ben 130 pagine di note. Esce nell’aprile del 1958; sarà condannato il 10 dicembre dello stesso anno con provvedimento del Sant’Uffizio, pubblicato su L’Osservatore Romano, che ne stabilisce il ritiro dalla circolazione.

La questione di fondo riguarda la maturità religiosa del popolo di Dio. Nelle prime pagine del libro si chiede esplicitamente «perché la cultura religiosa degli adulti del nostro popolo è praticamente nulla»[18]. Eppure le statistiche riportate dicono che in media i fedeli hanno ricevuto 700 ore di insegnamento religioso, considerando la preparazione alla comunione, alla cresima e le lezioni alla scuola elementare[19].

Le feste religiose sono solennizzate dal clero e vissute dal popolo, ma solo esteriormente e formalmente: nulla che vada al di là della pura ritualità. Viene messo decisamente sotto accusa il sistema degli oratori, che raccolgono i ragazzi, li fanno giocare, ma non sanno suscitare domande, non formano. Il fatto è che manca un elemento indispensabile: un minimo di istruzione[20]. «L’esperienza fatta nella Scuola Popolare ci dice che quando un giovane operaio o contadino ha raggiunto un sufficiente livello di istruzione civile, non occorre fargli lezione di religione per assicurargli l’istruzione religiosa. Il problema si riduce a turbargli l’anima verso i problemi religiosi. E questo, col lungo contatto assicuratoci dalla scuola, ci è risultato estremamente facile»[21].

Nella prefazione di mons. D’Avack si legge: «Se finalmente con la Grazia di Dio non ci decidiamo da noi a ritornare al Vangelo puro e semplice, se non ci decidiamo a ricollocare nel giusto posto tanti mezzi umani, di cui crediamo oggi di non poter fare a meno per far del bene, e soprattutto e fondamentalmente se noi Sacerdoti non ci decidiamo a fare il passo in avanti, decisivo e supremo, verso la piena attuazione della vita sacerdotale, il Signore permetterà che tutto questo ci sia imposto “in manu forti et in brachio extento” (Dt 5,15): e non sarebbe la prima volta nella vita della Chiesa. E allora ci accorgeremo che senza quei mezzi e proprio perché privati di quei mezzi, ritroviamo l’efficienza dell’opera redentrice, la quale si è compiuta proprio mediante la mancanza di quei mezzi»[22]. Don Lorenzo esprime la sua gratitudine a mons. D’Avack, scrivendo alla madre: «Dice con grande libertà alcune cose che io non ho osato dire per non urtare il lettore e che ho molto piacere che dica lui (attacco diretto all’Azione Cattolica, alla politica dei preti e ai preti in genere)»[23].

Il mezzo privilegiato, il cardine del ministero del Priore a San Donato, ancor prima che a Barbiana, è la scuola. Essa «mi è sacra come un ottavo Sacramento. Da lei mi attendo (e forse ho già in mano) la chiave, non della conversione, perché questa è segreto di Dio, ma certo dell’evangelizzazione di questo popolo»[24]. E si noti: «Sacramento» è scritto in maiuscolo, perché è un segno della presenza viva di Cristo e indica il dono di Dio che è la Parola, senza distinguere tra «parola sacra» e «parola profana»[25]. Il volume Esperienze pastorali è in qualche modo un’anticipazione di ciò che verrà poi affrontato nel Concilio Vaticano II.

Eppure il libro viene condannato per le sue dure prese di posizione, nonostante l’imprimatur del card. Dalla Costa. Si disse che gli era stato carpito approfittando della sua tarda età. Niente di più falso. Padre Turoldo lo difende: «Il cardinale, un grande cardinale, fu sempre libero da Roma e mantenne sempre questa libertà e indipendenza. Non aveva mai condannato nessun prete della sua diocesi. Non so fino a che punto stimasse don Milani, ma è sicuro che la sua posizione era in un certo senso controbilanciata rispetto a quella di Florit. Sta di fatto che concesse l’imprimatur. E don Milani fu conosciuto a livello nazionale»[26].

«Lettera a una professoressa»

Lettera a una professoressa è il secondo testo dell’Opera omnia (da p. 683 a 826; la «Notizia sul testo» e le note si estendono per 98 pagine). Viene pubblicato nel maggio del 1967, un mese prima della morte di don Lorenzo, e rende famosa la Scuola di Barbiana in Italia e all’estero. La Lettera a una professoressa è l’ultima «lettera» della vita di don Milani, il suo programma e il suo testamento. Il successo del libro è imponente: è conosciuto anche tra gli studenti della penisola dello Yucatán ed è tradotto in moltissime lingue, perfino in arabo, ebraico, russo, danese e norvegese[27]. Per la scuola italiana è una provocazione, che ha l’impatto di un vero terremoto[28]. Vince il «Premio Prato» per la categoria saggistica. Nella motivazione si legge: «Un piccolo libro, difficilmente definibile. È una confessione, una polemica, uno scritto pedagogico, un curioso verbale di denunzia, una protesta: […], un libro-sveglia, una provocazione, uno scandalo di quelli che è opportuno che accadano. […] Il nostro paese, la nostra cultura han bisogno di libri come questi»[29].

Nella scuola di San Donato appariva singolare l’abolizione della ricreazione, dello sport e del cinema, considerati una dannosa causa di dispersione e di perdita di tempo. In Lettera a una professoressa se ne esplicitano più chiaramente le motivazioni: «La scuola era il bene della classe operaia, la ricreazione era la rovina della classe operaia»[30]. Perciò occorreva suscitare nei ragazzi l’interesse per lo studio e far scoprire loro la gioia dell’apprendere. L’impegno e la prospettiva della propria realizzazione umana davano vita ed entusiasmo a quei piccoli contadini e pastori. Uno dei ragazzi scriveva: «La scuola sarà sempre meglio della merda», perché il suo lavoro consisteva nel dover quotidianamente sconcimare la stalla a 36 mucche[31].

La Lettera vede protagonisti gli otto ragazzi di Barbiana e trae occasione dal fatto che due di loro, presentatisi a sostenere gli esami come privatisti in un istituto magistrale, erano stati respinti per ben due volte: «Otto [ragazzi] che sono uno solo: il ragazzo di campagna inesorabilmente bocciato»[32]. Per cui la lettera esordisce: «La scuola dell’obbligo non può bocciare».

Quella scrittura collettiva, con la disamina dell’esperienza educativa della scuola pubblica, porta ad amare una scuola diversa e ad appassionarvisi: una scuola che non esclude, ma include («Chi era senza basi, lento o svogliato si sentiva il preferito. Veniva accolto come voi accogliete il primo della classe. Sembrava che la scuola fosse tutta solo per lui. Finché non aveva capito, gli altri non andavano avanti»[33]); una scuola che insegna a essere maestri già a 11 anni («Insegnavo geografia, matematica e francese a prima media. Per scorrere un atlante o spiegare le frazioni non occorre la laurea»[34]); una scuola aperta ai problemi della vita e della società, dove il confronto è condivisione, non superiorità del singolo, «il pierino», sugli altri, ma servizio e amore per i più poveri; una scuola in cui «non si accettava l’ingiustizia o l’emarginazione dei deboli, ma ci si aiutava a vicenda, si era poveri e uniti, impegnati e responsabili, perché soltanto in questo modo era possibile diventare cittadini sovrani in grado di cambiare un mondo ingiusto e selettivo»[35].

L’obiettivo della scuola era far diventare i ragazzi maestri o sindacalisti, in ogni caso lavoratori con piena coscienza civile e responsabilità sociale. Già a Barbiana i più grandi insegnavano ai più piccoli, e nell’insegnare imparavano. Don Milani istruiva i più grandi e dirigeva il lavoro di tutti, facendo crescere i suoi figli con la pazienza di una madre che sa aspettare, guidare, essere nascosta. Era educatore 24 ore su 24: per questo non imitabile dai più che insegnano a scuola. Lui era disponibile senza limiti di tempo, costruendo cultura dal basso per dare la chiave utile per godere della Cultura con la lettera maiuscola.

La scuola di Barbiana ricorda a un Occidente ormai indifferente verso i più deboli che «Barbiana non è più in Mugello: Barbiana è in Africa, è nel Medio Oriente, è nell’America Latina; le Barbiane del mondo dicono che noi ci comportiamo come se il mondo fossimo noi»[36].

«Lettera ai giudici»

L’ultima parte del primo tomo è dedicata alle «lettere pubbliche» e comprende quella ai cappellani militari e ai giudici, nonché quella dal titolo «Franco, perdonaci tutti»; seguono le Lezioni di catechismo e altri testi.

La Lettera ai giudici è la difesa di don Milani per la denuncia subita in seguito alla Lettera ai cappellani militari toscani. Costoro avevano definito gli obiettori di coscienza «vili ed estranei al comandamento cristiano dell’amore». Chi dava loro il diritto di definirli tali? I ragazzi della scuola erano indignati. Insieme al Priore scrivono la Lettera ai cappellani, che viene spedita in 800 copie a tutti i giornali cattolici e pubblicata per intero, il 6 marzo 1965, soltanto da Rinascita, il settimanale del Pci. Richiamandosi all’art. 11 della Costituzione – «L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli» –, i ragazzi argomentano che in nome della Patria il nostro Paese aveva combattuto una serie di guerre ingiuste, a eccezione di quella partigiana, l’unica difensiva. Perciò, i cappellani avrebbero dovuto educare i soldati non all’obbedienza[37], ma all’obiezione di coscienza, e avrebbero dovuto sostenere i 31 giovani finiti in prigione «proprio per aver obiettato in nome di Dio». «Aspettate a insultarli. Domani forse scoprirete che sono dei profeti. Certo il luogo dei profeti è la prigione, ma non è bello star dalla parte di chi ce li tiene»[38].

Già minato dal tumore, don Milani non poté recarsi in tribunale; perciò inviò la difesa scritta. Dopo aver presentato la Scuola di Barbiana e il proprio ruolo di maestro e di sacerdote, proclama: «Dovevo ben insegnare come il cittadino reagisce all’ingiustizia. Come ha libertà di parola e di stampa. Come il cristiano reagisce anche al sacerdote e perfino al vescovo che erra. Come ognuno deve sentirsi responsabile di tutto. Su una parete della nostra scuola c’è scritto grande “I care”. È il motto intraducibile dei giovani americani migliori. “Me ne importa, mi sta a cuore”. È il contrario del motto fascista “Me ne frego”. Quando quel comunicato era arrivato a noi era già vecchio di una settimana. Si seppe che né le autorità civili, né quelle religiose avevano reagito. Allora abbiamo reagito noi. Una scuola austera come la nostra, che non conosce ricreazione né vacanze, ha tanto tempo a disposizione per pensare e studiare. Ha perciò il diritto e il dovere di dire le cose che altri non dice»[39].

Don Milani è stato denunciato per apologia di reato, cioè – lui spiega – è accusato di «fare una scuola cattiva». Bisogna dunque intendersi su ciò che è la scuola buona: «Per voi magistrati vale solo ciò che è legge stabilita. La scuola invece siede fra il passato e il futuro e deve averli presenti entrambi. È l’arte delicata di condurre i ragazzi sul filo di rasoio: da un lato formare in loro il senso della legalità (e in questo somiglia alla vostra funzione), dall’altro la volontà di leggi migliori cioè il senso politico (e in questo si differenzia dalla vostra funzione)»[40].

Il processo si conclude con l’assoluzione di don Milani per non aver commesso il fatto. Tuttavia il pubblico ministero ricorre in appello. Questa volta don Milani viene condannato a 5 mesi e dieci giorni per istigazione a delinquere: pena inapplicabile «per la morte del reo». Il profeta è sottratto al giudice per volere di Dio…[41].

La difesa era il suo testamento: una vita spesa per la verità, la giustizia e la libertà, donata agli ultimi, fino al punto di diventare uno di loro; era soprattutto lo stigma di un sacerdote sempre e comunque fedele al Vangelo, irriducibile a qualsiasi compromesso.

Non a caso l’ultima parte del tomo è dedicata al Vangelo e alle Lezioni di catechismo secondo uno schema storico-narrativo[42]. Don Milani aveva distrutto il testo, ma una copia si era fortunosamente conservata a Barbiana: fu pubblicata nel 1983. Nella prefazione, don Silvano Nistri nota che il metodo è già quello di Lettera a una professoressa: identica l’attenzione, l’amore ai ragazzi, l’impegno educativo. Vi appare chiaramente il maestro, l’educatore, l’uomo religioso. Egli rileva anche la finezza di accostare direttamente i ragazzi alle fonti bibliche – il contatto diretto con la parola di Dio – e il valore del catechismo nella «autenticità religiosa che lo sorregge»[43].

* * *

La visita di papa Francesco alla tomba di don Milani e di don Primo Mazzolari non intende tanto riabilitare i due sacerdoti, quanto dare loro il giusto riconoscimento di una profezia che la Chiesa locale a suo tempo non ha saputo apprezzare.

Nell’edizione di Tutte le opere è stata omessa un’eloquente pagina con due foto, presente in Esperienze pastorali. Si tratta di una processione con una lunga didascalia, che sommariamente riportiamo: «Passa il Signore. Serenata di fiori, veli bianchi, festa di paese. Trionfo della fede?». I due sacerdoti che guidano la processione notano che la maggior parte dei parrocchiani guardano il corteo che avanza, senza parteciparvi. Identico è il loro pensiero, diverse sono però le preghiere. Il proposto: «Perdonali perché non son qui con te». Il cappellano (cioè don Milani): «Perdonaci perché non siamo là con loro»[44]. La sua preghiera illumina l’animo del Priore di Barbiana: egli non mirava al proselitismo, ma al primato di Dio, che si traduce nel servizio ai fratelli.

Copyright © La Civiltà Cattolica 2017

Riproduzione riservata

***

[1]. L. Milani, Tutte le opere, edizione diretta da A. Melloni, a cura di F. Ruozzi – A. Carfora – V. Oldano – S. Tanzarella, Milano, Mondadori, 2017: tomo I, CXXXVII-1398; tomo II, 1432.

[2]. Il titolo dell’articolo prende le mosse da un aneddoto. Vedendo avvicinarsi la morte, don Milani chiese a don Bensi, suo padre spirituale, di leggere alla madre ebrea le pagine evangeliche sulla Passione, perché capisse come muore «un prete cristiano» (cfr ivi, I, LXI).

[3]. Francesco, «Videomessaggio del Santo Padre ai partecipanti alla presentazione dell’“Opera omnia” di don Milani alla Fiera dell’editoria italiana», 23 aprile 2017, in w2.vatican.va/

[4]. Cfr A. Perego, «Le esperienze pastorali di don Lorenzo Milani», in Civ. Catt. 1958 III 627-640. Più tardi ci fu una recensione positiva delle Lettere di don Milani da parte di Gius. De Rosa, «Un “profeta” del nostro tempo? Don Lorenzo Milani dalle sue “Lettere”», in Civ. Catt. 1970 IV 370-376. Dopo un’attenta analisi degli scritti, De Rosa concludeva: «Don Milani è stato a suo modo, ma con una sincerità e una coerenza che sarebbe ingiusto negare, un uomo che ha profondamente amato e servito Dio, la Chiesa e i poveri. E questo è ciò che soprattutto conta nella vita di un prete» (ivi, 376). Notevole anche l’articolo di P. Vanzan, «Don Lorenzo Milani: un prete “schierato” con il Vangelo», in Civ. Catt. 2007 IV 33-45. Ora, nell’edizione critica si parla anche del contributo positivo della rivista per far riconoscere i meriti di don Milani: «Se “La Civiltà Cattolica” ebbe un ruolo decisivo nel preparare la strada al decreto del Sant’Uffizio, fu la stessa rivista dei gesuiti romani ad aprire la strada alla riabilitazione di don Milani e delle sue esperienze pastorali dopo la morte del priore di Barbiana, con un primo articolo pubblicato nel 1970 e un secondo del 2007, per arrivare alla comunicazione del 2014 della Congregazione per la Dottrina della Fede al cardinale di Firenze Giuseppe Betori che, “prendendo atto che le circostanze sono mutate […] quell’intervento non ha più ragione di sussistere”» (F. Ruozzi, «Notizia sul testo», in L. Milani, Tutte le opere, cit., I, 549; cfr anche 557).

[5]. Cfr M. Lancisi, «La solitudine di un vescovo nel turbine dei Folli di Dio», in Corriere Fiorentino, 3 giugno 2017, 3.

[6]. Il padre, Albano Milani Comparetti (1885-1947), è un chimico che coltiva interessi umanistici, scrive saggi di letteratura, filosofia, religione e compone anche poesie. La madre, Alice Weiss (1895-1978), di origini ebraiche, è nata a Trieste, ha studiato inglese con James Joyce e ha frequentato l’alta borghesia cittadina (tra gli amici di famiglia, Italo Svevo). Il cugino della madre Edoardo Weiss, ha conosciuto Freud e Nicola Perrotti, uno dei padri della psicoanalisi italiana. Durante la guerra Alice è apprezzata volontaria alla Croce Rossa Italiana e presta servizio dal 1916 al 1918 negli ospedali militari. Nel 1919 Albano, cattolico ma non praticante, sposa a Firenze Alice con rito civile; nel 1938 la famiglia si fa battezzare in forma riservata, e i due genitori contraggono il matrimonio religioso, per sfuggire alle imminenti leggi razziali (cfr «Cronologia», in L. Milani, Tutte le opere, cit., I, LXXIII-LXXVII).

[7]. Francesco, «Videomessaggio del Santo Padre ai partecipanti…», cit.

[8]. Ivi.

[9]. È la nipote di don Milani.

[10]. M. Lancisi, Processo all’obbedienza. La vera storia di don Milani, Bari – Roma, Laterza, 2016, 24.

[11]. N. Fallaci, Dalla parte dell’ultimo. Vita del prete Lorenzo Milani, Milano, Milano Libri edizioni, 1977, 507.

[12]. Ivi, 506.

[13]. L. Milani, Tutte le opere, cit., II, 1373 s.

[14]. Nell’originale si trova «imprudenza», ma è un chiaro errore di stampa.

[15]. A. Melloni, «Introduzione», in L. Milani, Tutte le opere, cit., I, XI.

[16]. D. M. Turoldo, Il mio amico don Milani, Milano, Servitium, 2012, 21.

[17]. Cfr E. Affinati, L’uomo del futuro. Sulle strade di don Lorenzo Milani, Milano, Mondadori, 2016.

[18]. L. Milani, Tutte le opere, cit., I, 53.

[19]. Cfr ivi, 51.

[20]. Cfr ivi, 55.

[21]. Ivi.

[22]. Ivi, 34.

[23]. Ivi, II, 497.

[24]. Ivi, I, 226.

[25]. Ivi, 626. Cfr la lettera di mons. Florit al card. Pizzardo, che critica proprio l’uso del termine «sacramento» per la scuola: «Si sono riscontrate nel volume [Esperienze pastorali] alcune doti, ma anche una buona dose di esagerazioni e approssimazioni, in aggiunta al radicale “pelagianesimo” che fa della scuola popolare quasi un sacramento» (cfr M. Toschi, Don Lorenzo Milani e la sua Chiesa. Documenti e studi, Firenze, Polistampa, 1994, 124).

[26]. D. M. Turoldo, Il mio amico don Milani, cit., 51.

[27]. Cfr L. Milani, Tutte le opere, cit., I, 827; 838-840.

[28]. Cfr ivi. Si veda la «Bibliografia di riferimento», da p. 840 in poi; è aggiornata fino al 2017.

[29]. Ivi, 829, nota 3. Uno dei primi articoli elogiativi è di Pier Paolo Pasolini, del gennaio del 1968 (ivi, 827).

[30]. Ivi, 142.

[31]. Cfr S. Gesualdi, «Come è nata “Lettera a una professoressa”», in Scuola di Barbiana, Lettera a una professoressa quarant’anni dopo, Firenze, Libreria Editrice Fiorentina, 2007, VII. Cfr L. Milani, Tutte le opere, cit., I, 692.

[32]. L. Volpicelli, «Scuola di Barbiana. Lettera a una professoressa», in Istituto di Pedagogia dell’Università di Roma, I problemi della pedagogia, maggio-giugno 1967, 552; cfr L. Milani, Tutte le opere, cit., I, 914.

[33]. Ivi, 691.

[34]. Ivi, 692.

[35]. P. Vanzan, «Don Lorenzo Milani: un prete “schierato” con il Vangelo», in Civ. Catt. 2007 IV 45.

[36]. G. Pecorini, Don Milani! Chi era costui?, Milano, Dalai, 1996, 89.

[37]. In tale contesto va visto il titolo della Lettera quando fu pubblicata: L. Milani, L’ obbedienza non è più una virtù, Firenze, Libreria Editrice Fiorentina, 1968.

[38]. Id., Tutte le opere, cit., I, 937.

[39]. Ivi, 941 s.

[40]. Ivi, 943.

[41]. Questa idea è espressa da Melloni nell’Introduzione. Cfr ivi, LXII.

[42]. Cfr ivi, 1073-1146, e note 1346-1360.

[43]. S. Nistri, «Prefazione», ne Il catechismo di don Lorenzo Milani. Documenti e lezioni di catechismo secondo uno schema storico, Firenze, Libreria Editrice Fiorentina, 1983, 7.

[44]. L. Milani, Tutte le opere, cit., I, 102.